Hochofenwerk Phoenix-West in Dortmund

Am Rande von Hörde prägt das Hochofenwerk Phoenix-West das Stadtbild mit imposanten Industrieanlagen, bestehend aus den zwei Hochöfen samt Nebenanlagen und Hallen, einem Wasserturm und einem großen Gasometer. Damit bildet es einen kleinen Gegenpol zum berühmten Landschaftspark Duisburg-Nord hier im östlichen Ruhrgebiet in Dortmund.

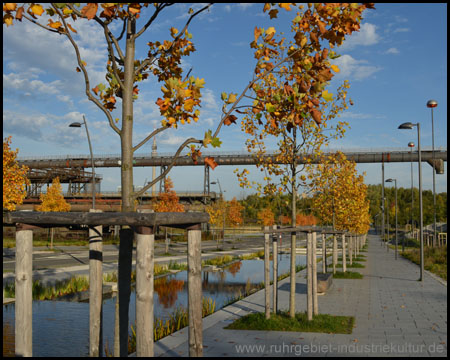

An diesem Ort erlebt man anschaulich den Aufstieg und Niedergang eines Hochofenwerks von der Stilllegung bis zur aktuellen Umwandlung des Geländes in ein vielseitiges Gewerbe- und Erholungsgebiet. Das Herzstück ist das beeindruckende Industriedenkmal des alten Hochofenwerks, umgeben von der multifunktionalen Phoenixhalle, weiten Boulevards, Freitreppen, plätschernden Kaskaden und großzügigen Plätzen.

Das alte Hochofenwerk, die Schlackenhalden, der spannende Skywalk auf dem alten Gasrohr, die Brauerei Bergmann-Bier und der Bahntrassenradweg auf der Eliasbahn stelle ich in diesem Artikel vor.

Unter dem mythologisch angehauchten Namen Phoenix prägte eine Stahl-Produktionskette eine lange Zeit den Stadtteil Hörde. Etwa die Jahrtausendwende markiert den Wandel vom Niedergang eines Stahlwerks zum Aufstieg eines großen Naherholungsgebietes in Form des Phoenix-Sees auf der anderen Seite sowie zum Quartier für junges Gewerbe und Naherholung im Park auf dieser Seite.

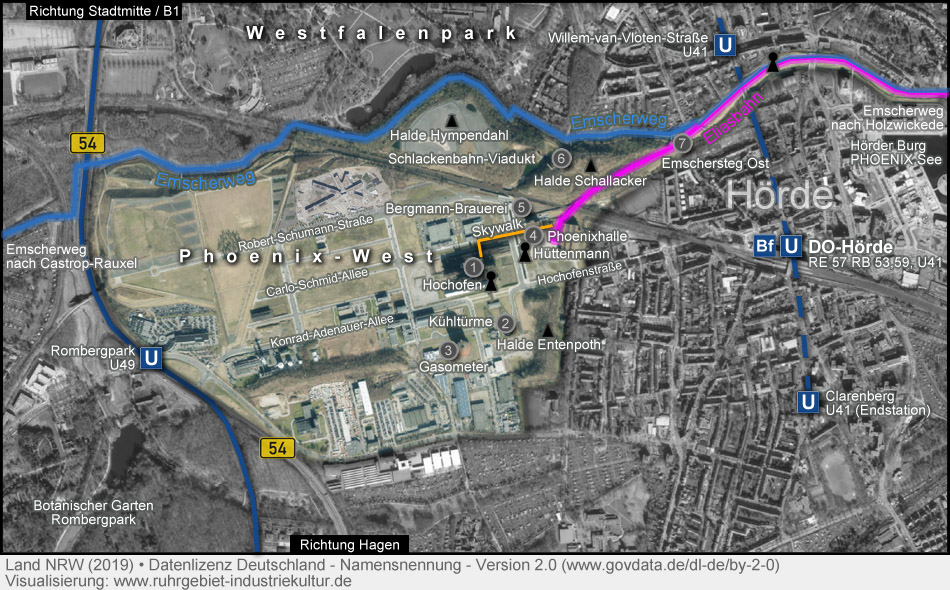

Die Übersichtskarte zeigt das Gelände Phoenix-West (farbig hervorgehoben) und besondere Orte wie die Hochöfen, die Schlackenhalden, Bahnhof und U-Bahn-Stationen sowie die Radwege an der Emscher und auf der Eliasbahn.

Informationen zur Anreise:

Anreise mit dem Auto:

Von der B1 in Dortmund auf die B54 / Ruhr-Allee Richtung Hagen. An der zweiten Abfahrt, die hinter einer Linkskurve liegt, abfahren. An der Ampel links, unter der Brücke hindurch und dann links in die Konrad-Adenauer-Allee. Im Bereich des Hochofens befinden sich zahlreiche Parkplätze am Rand. Einige Straßen dürfen nur zu bestimmten Tageszeiten von Auswärtigen befahren werden.

Anreise mit Bus und Bahn:

Von Dortmund Hauptbahnhof mit RE 57, RB 53 oder 59 bis Dortmund-Hörde, von dort zu Fuß vom Ausgang links, unter der Bahnbrücke hindurch, geradeaus über den Kreisverkehr. Der Fußweg beträgt etwa 800 Meter. Der Bahnhof Hörde ist auch vom Hauptbahnhof oder Stadtgarten mit der U-Bahn der Linie U41 Richtung Hörde (Clarenberg) erreichbar.

Alternativ von Dortmund Hauptbahnhof oder Stadtgarten mit der U-Bahn der Linie U49 Richtung Hacheney bis Rombergpark. Dort die Straßenseite wechseln, rechts bis zur Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Allee laufen und dort links bis zum Hochofen (ca. 1,2 km).

Zieleingabe ins Navigationssystem: Konrad-Adenauer-Allee / Konrad-Zuse-Allee oder Hochofenstraße / Entenpoth in Dortmund

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Das Gelände Phoenix-West wird vom Bananenweg auf alter Bahntrasse durchquert. Am Hympendahl-Viadukt verläuft der Emscherweg. Über den damit teilweise deckungsgleichen Radweg auf der Eliasbahntrasse (siehe weiter unten) kann man kreuzungsfrei den Phoenixsee erreichen.

Kartenmaterial:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist Phoenix-West bzw. die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr Ost* (1:50.000), Kompass Wanderkarte Ruhr* (2 x 1:35.000).

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Dortmund von oben – die schönsten Luftbilder der Stadt* und Emscher-Touren: In 5 Tagen mit dem Fahrrad durch den Pott*

![]() Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung finden Sie am unteren Ende der Seite.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung finden Sie am unteren Ende der Seite.

Hoesch Phoenix – Aufstieg und Niedergang

Den Anfang bildete die Hermannshütte, die 1841 im östlichem Teil von Hörde durch Hermann Diedrich Piepenstock gegründet wurde. Dortmund war durch die Lage am Kreuzungspunkt von Hellweg und Hansalinie (Autobahn A1) sowie durch die Nähe zur Steinkohle und zum Eisenerz ein günstiger Stahlstandort. Zehn Jahre später entstand westlich von Hörde dieses Hochofenwerk. Siedlungsgeographisch wurde die Mitte der damaligen Kreisstadt Hörde fortan in die Zange genommen. 1852 gingen beide Anlagen in die Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein KG über – der ersten Aktiengesellschaft der Eisenindustrie im Revier. Zugleich bildeten beide Anlagen eines der ersten gemischten Werke mit Hochofen, Puddel- und Walzwerk sowie Kohleneisensteinwerk. Im Hochofenwerk Phoenix-West wurde das Roheisen hergestellt und im Stahlwerk Phoenix-Ost zum hochwertigen Werkstoff Stahl weiterverarbeitet und unter anderem zu Brammen vergossen.

Phoenix-West und Phoenix-Ost

Mit der Fusion mit der Phoenix AG im Jahre 1906 wurden die Anlagen fortan bekannt unter dem Namen Phoenix-West und Phoenix-Ost und gehörten zu dieser Zeit zum viertgrößten Industrieunternehmen im Deutschen Reich. Die spätere Hörder Hüttenunion AG (DHHU) fusionierte 1966 mit der Hoesch AG und machten Phoenix-West und -Ost zu zwei von vier Dortmunder Hoesch-Standorten neben der Westfalenhütte und dem Werk Union in Dorstfeld.

Nach der Übernahme des Hoesch-Konzerns durch Thyssen-Krupp 1991 setzte dieser für die Zukunft auf die Stahl- und Hüttenwerke in Duisburg und gab den Standort Dortmund auf. 1998 schloss zunächst das hier betrachtete Hochofenwerk Phoenix-West, das Stahlwerk Phoenix-Ost folgte erst 2001 nach. Es entstanden zwei große Brachflächen östlich und westlich von Hörde.

Das folgende Luftbild aus dem Anfang der 1990er Jahre zeigt den Kernbereich des Werkes. Mit der Maus oder dem Finger können Sie die Situation damals mit der heutigen interaktiv vergleichen.

Das Hochofenwerk als Industriedenkmal

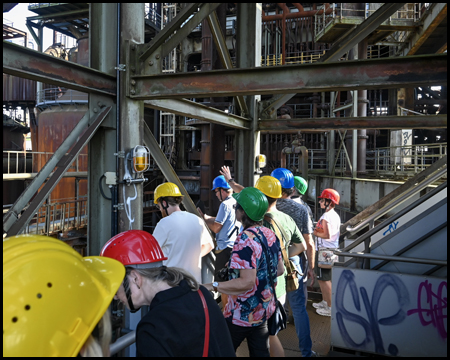

Im Gegensatz zum Stahlwerk Phoenix-Ost, das im Phoenix-See „untergegangen“ ist, stehen heute vom Standort Phoenix-West einige Anlagen als Denkmal. Das Herzstück sind die beiden übriggebliebenen, fast 100 Meter hohen Hochöfen mitsamt einiger Gebäude und Anlagen, wie zum Beispiel den Winderhitzern oder dem markanten Wasserturm. Die mit wesentlichen Teilen erhaltenen Hochöfen 5 und 6 sind eingezäunt und nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Dabei erfolgt der Zugang spektakulär über den Skywalk auf dem alten, hoch aufgeständerten Gasrohr.

Rings um das Industriedenkmal entsteht eine Mischung aus Gewerbegebiet, Park und Aufenthaltsflächen. Neben den Straßenachsen, die das Gewerbegebiet erschließen, ist dabei der Phoenix-Platz vor der ehemaligen Gasgebläsehalle der zentrale Platz der Anlage.

Mit dem Phoenix-Park besteht mit 61 Hektar mehr als die Hälfte der Brachfläche aus einer Grünanlage. Sie bildet damit einen Teil eines Grünzuges, der sich vom Stadtgarten über das Stadewäldchen, den Westfalenpark und den Rombergpark bis zum Dortmunder Zoo erstreckt. Die Grünanlage ist zugleich Schutzgebiet während der Brachezeit angesiedelter seltener Pflanzen und Tiere. Teilweise besteht die Hochfläche des Phoenix-Parks auch aus Bodenaushub vom Bau des Phoenix-Sees.

Phoenix-Halle und Hoesch-Gasometer

Gegenüber den Hochöfen steht das Veranstaltungszentrum Phoenix-Halle direkt am Phoenixplatz, die 1906 gebaute und sanierte ehemalige Gasgebläsehalle der Hochöfen. Die dreischiffige Halle besteht aus Backsteinmauerwerk und Stahlträgern. Eine Kranbahn verläuft im mittleren Schiff. Derzeit findet hier die Ausstellung Phoenix des Lumiéres statt mit bewegten projizierten Bildern u.a. von Klimt und Hundertwasser.

Ebenfalls noch vorhanden ist der große, weithin sichtbare und fast 80 Meter hohe denkmalgeschützte Gasometer mit der immer noch vorhandenen Aufschrift HOESCH, die vor der Übernahme durch Thyssen durch den Zusatz ein Name für Stahl ergänzt wurde. Bis 1964 speicherte er Gas, das in der auf dem Gelände befindlichen Kokerei und in den Hochöfen als Nebenprodukt hergestellt wurde. Dieses Gas konnte zum Beheizen der Kokereiöfen genutzt werden, zum anderen wurde es ins städtische Gasnetz eingespeist. Nach der Stilllegung der Kokerei diente der Hoesch-Gasometer der Kokerei Hansa in Dortmund-Huckarde als Speicher, bis diese selbst 1992 geschlossen wurde. Daher verliefen bzw. verlaufen noch große, auffällige Rohre quer durch Dortmund und bildeten einen Gasverbund auch mit der Westfalenhütte.

Auf dem Skywalk zum Hochofen Phoenix-West

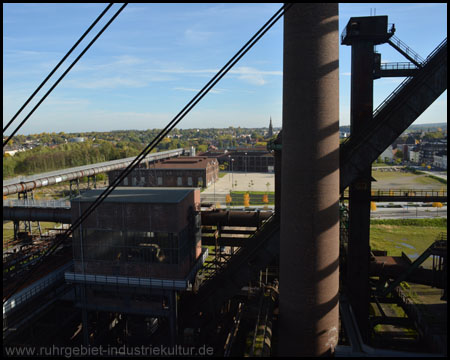

Führungen zum und durch das Industriedenkmal beginnen üblicherweise mit dem Entlangschreiten auf dem spektakulären Skywalk. Die Phoenix-Halle wird durch ein dickes, aufgeständertes Gasrohr überquert, das in 26 Metern Höhe von Ost nach West verläuft. Das Rohr trägt heute den sogenannten Skywalk. Über ein Treppenhaus mit 99 Stufen direkt neben der Phoenix-Halle wird der 350 Meter lange Gang erreicht. Das Gelände lässt sich dabei sehr gut überblicken – neben der Halle selbst führt der Skywalk auch über die Konrad-Zuse-Allee und die Wasser-Kaskaden.

Besonders gut lassen sich das Hochofenwerk, der Gasometer, die Halden in der Umgebung, das Viadukt Hympendahl und die benachbarte Hellwegbahnstrecke bewundern. Fotoapparate und Filmkameras werden gezückt, wenn Züge auf der Strecke vorbeifahren.

Der Gang über den Skywalk auf dem Gasrohr führt nach einer Biegung bis zu den Maschinenhäusern am unteren Ende der Schrägaufzüge und schließlich Treppe für Treppe, Ebene für Ebene auf den westlichen Hochofen 5.

Weit reicht der Blick über das gesamte Phoenix-West-Gelände, die Innenstadt bis hin zu markanten Gebäuden am Horizont, von der Halde Großes Holz in Bergkamen über das Lanstroper Ei in Grevel oder dem Fernsehturm im Schwerter Wald bis zu den Lippekrafterken in Datteln und Lünen. Besonders gut sichtbar ist auch das Westfalenstadion.

![]() Führungen und Skywalk auf Phoenix-West: www.skywalk-dortmund.de

Führungen und Skywalk auf Phoenix-West: www.skywalk-dortmund.de

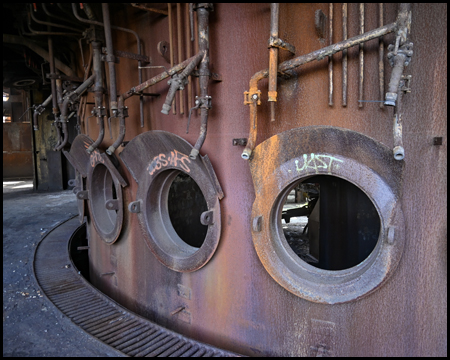

Auf dem Hochofen 5 und 6

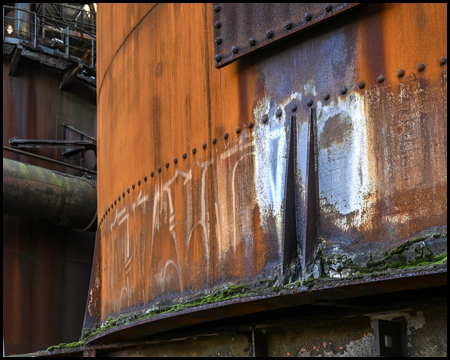

Ein Koloss aus Stahl, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Von oben nach unten, von rechts nach links verlaufen unzählige riesige und kleine, für den Laien unüberblickbare Rohre, Leitungen, Ventile und Kabel, die inzwischen von einer dicken und das Werk somit schützenden Rostschicht bedeckt sind. Hin und wieder passiert man einen offenen, unnütz gewordenen Schaltkasten am Wegesrand.

Riffelblech auf dem Boden, staubige Fliesen in den Maschinenhäusern und mittendrin nagelneue Sicherungsgeländer für Besuchende. Ein toter Vogel irgendwo in der Mitte auf dem Boden, ein Golfball vom Crossgolf findet sich hinter einer Absperrung. Man wundert sich über die Lage von ein oder anderen Graffitis oder Tags, die unter großen Verrenkungen und Lebensgefahr angebracht worden sein müssen.

Es geht die letzten Stufen hinunter, die früher von vielen Arbeitern des Werks Tag für Tag, Nacht für Nacht bezwungen wurden, heute aber von Moosen und Gräsern bedeckt sind. Es wird dunkler und feuchter ganz unten, Wasserpfützen stehen am Boden einer eigentlich überdachten Halle.

Die Führung endet am Boden im Innern des Hochofens, wo sich heute Pflanzen wieder heimisch fühlen, früher aber ganzjährig hohe und lebensfeindliche Temperaturen geherrscht haben.

Bergmann-Brauerei

Zum sogenannten Dortmunder Dreiklang, also den wirtschaftlichen Standbeinen der Stadt, gehört neben Kohle und Stahl auch das Bier. Auf wortwörtlich erfrischende Art und Weise ist seit 2017 der dritte Faktor dieses Dreiklangs auf Phoenix-West zu genießen. Seitdem befindet sich hier nämlich die Brauerei für das alte Dortmunder Bergmann-Bier (DBB). Bedingt durch die wachsende Nachfrage nach dem neuen, untergärigen und goldgelben Bier und neue technische Möglichkeiten der Kühlung, stieg die Stadt im 20. Jahrhundert zum größten Bierproduzenten auf dem Kontinent auf, was ihr auch den Titel Europas Bierstadt Nr. 1 gab. Nur noch Milwaukee in den USA war weltweit noch größer.

Acht namhafte Brauereien produzierten vor allem das Dortmunder Export: Kronen, Ritter, Hansa, DAB (Dortmunder Actien-Brauerei), Union, Stifts, Thier – und Bergmann. Einige Brauereien bildeten durch ihre große Zahl z.B. an der Rheinischen Straße fast ein kleines Stadtviertel. Ihr Zenit war jedoch mit der zunehmenden Beliebtheit des Pilsener Bieres gegen Ende des 20. Jahrhunderts überschritten. Manch einer sagt, in Dortmund wurde ein Trend verschlafen und die Vermarktung vergessen. Der Absatz der Brauereien ging stark zurück, was Schließungen von Brauereien und Übernahmen von Markenrechten zufolge hatte. Fast alle alten Marken, die heute noch namentlich verkauft werden, wie Hövels oder Brinkhoff´s, gehören zur Radeberger-Gruppe.

Stehbierhalle auf Phoenix-West

Wie Phoenix aus der Asche wurde das Dortmunder Bergmann-Bier jedoch wiedergeboren. 2005 begann die Geschichte der neuen Brauerei durch den Kauf der angebotenen Markenrechte. Zwei inaktive Jahre später, kurz vor Verlust dieser Rechte, wurde tatsächlich Bier gebraut und erfolgreich vertrieben. Am Hafen entstand eine kleine Brauerei mit Verwaltung. Ein alter Kiosk und ehemalige Toilette für städtische Busfahrer am Hohen Wall (nähe Westentor) diente zunächst als Verkaufsstätte. Bis heute ist dies ein beliebter Treffpunkt. Anfangs wurden die Bierkästen für den Verkauf von Hand beklebt. Im Jahr 2017 kam der Standort Phoenix-West hinzu. Hier wird heute in Sichtweite zum alten Hochofen Bier gebraut und in der angeschlossenen Stehbierhalle ausgeschenkt. Food-Trucks mit wechselndem Angebot versorgen die Gäste allabendlich mit Essen (täglich geöffnet, auch nichtalkoholische Getränke, keine Tischreservierungen, barrierearmes WC vorhanden).

Die Brauerei lässt sich gegen Gebühr (ca. 20 Euro pro Person, ab 16 Jahre) besichtigen. Dabei wird der Prozess des Brauens sehr anschaulich vorgeführt und die Geschichte des Bergmann-Biers noch einmal ausführlicher erläutert. Mehrere „Stößchen“ verschiedener Biere können zwischendurch probiert werden. Für Einzelpersonen gibt es hierfür die öffentlichen Führungen, für Gruppen lassen sich bestimmte Termine reservieren. Auch Verkostungen sind möglich. Für Informationen zu den Führungen, Buchungen und Kosten ist die Internetseite von Bergmann-Bier zu besuchen. Es wird angesichts der Bierverkostung die Nutzung von Bus und Bahn (oder das Bestimmen eines Fahrers) empfohlen. Achtung: Starke Nachfrage!

Bergmann-Brauerei: www.harte-arbeit-ehrlicher-lohn.de

![]() Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Halden rund um Phoenix-West

Im direkten Umfeld von Phoenix-West befinden sich zwei alte Schlackenhalden, also Deponien von Schlacke aus den Hochöfen, und ein Landschaftsbauwerk zur Lärmminderung. Die Halden Hympendahl und Schallacker schließen sich im Norden an die Bahnstrecke an und erstrecken sich bis zur Emscher. Südöstlich trennt Halde Entenpoth als Lärmschutzwand das Gelände Phoenix-West von der Hörder Wohnbebauung.

Besonders markant ist der Überrest des Viadukts der Schlackenbahn aus dem Jahr 1899, das ein einschneidendes Tal zwischen den Halden Hympendahl und Schallacker überquerte. Diese Schlackenbahn führte von der Hermannshütte etwa bis zum Buschmühlenteich im Westfalenpark und diente ausschließlich dem Transport von Hochofenschlacken. Durch den überquerten Einschnitt verlief einst die Rheinische Bahn zwischen Hagen und dem ehemaligen Bahnhof Dortmund-Süd. Der Personenverkehr wird seit Mitte der 1950er Jahre am anderen Ende von Phoenix-West über eine Verbindungskurve auf die Hellwegbahnstrecke zum Hauptbahnhof geleitet, die Rheinische Bahn ist hier längst Geschichte und zum Teil ein vom Verkehr unbeeinflusster Radweg mitten durch die Innenstadt – der Bananenweg. Langfristig sind die Errichtung eines Aussichtspunktes auf dem Viadukt und die Wiederherstellung des Mittelteils geplant.

Der Bereich ist eine wichtige Verbindung zwischen dem Emscher-Radweg und dem Gelände Phoenix-West. Von hier aus werden auch die beiden nördlichen Schlackehalden bequem erreicht. Hier befindet sich auch ein kleiner Fischteich, in dem Regenwasser aufgefangen wird, ehe es in die Emscher gelangt.

Halde Entenpoth

Die Halde Entenpoth ist eine von dreien das Gelände um Phoenix-Ost umgebenden Halden. Sie ist etwa 18 Meter über der Umgebung (Referenz Straße Entenpoth) hoch und erreicht damit am höchsten Punkt etwa 130 Meter über dem Meeresspiegel. Die Halde bietet an einigen Stellen Sichtschneisen oder mit Stahl gestaltete Aussichtspunkte auf das Hochofengelände, ansonsten schränkt recht dichter Wald die Blicke in alle Richtungen stark ein. Von Süden verläuft ein Weg über die Halde und erreicht im Norden wieder das Straßenniveau. Dabei besteht er im nördlichen Teil aus einer asphaltierten Rampe, im Süden aus Treppen. Benannt ist die Halde nach der östlich verlaufenden Straße. Der Name bedeutet im plattdeutschen Entenfuß, was zweifellos eine sehr bildliche Bezeichnung ist.

Das Material der Halde Entenpoth dürfte vorwiegend aus normalem Bodenmaterial bestehen. Sinn und Zweck der Halde war eine Lärm- und Sichttrennung der Siedlung von dem Hochofenwerk. Dabei wurde die kleine Wohnsiedlung Kolonie Felicitas sogar überschüttet – die Häuser wurden dabei stehen gelassen und liegen tief im Erdboden begraben. Sie stellen also Futter für Archäologen in ferner Zukunft dar. In historischen Stadtplänen ist der Straßenzug noch eingezeichnet.

Zugang zur Halde Entenpoth: Der Hauptweg auf der Halde beginnt an der Hochofenstraße unweit der Kreuzung Konrad-Zuse-Straße. Sein südliches Ende stößt auf die Straße Entenpoth unweit an der Kreuzung Jürgensstraße.

![]() Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Halde Hympendahl

Die flächenmäßig größte Deponie des Hochofenwerkes befindet sich nördlich des Geländes zwischen der Hellwegbahnstrecke und der Emscher mit dem nördlich anschließenden Westfalenpark. Hier befand sich früher das Haus Himpendahl oder auch Hympendahl, das offenbar in den 1940er Jahren der Halde weichen musste und der heutigen Fläche den Namen gegeben hat.

Nach Ablagerung der sich verfestigten Hochofenschlacke verwendete man große Teile des Materials zum Bau einer Autobahn. Stehengelassen wurde ein starker Ring von Schlacke, sodass eine Art Hohlform entstand. In diese große Kuhle gelangten später toxische Schlämme. Bis ins Jahr 2012 erfolgten Abdichtung, eine Modellierung der etwa 11 ha großen Fläche, das Anlegen von Fußwegen und das Anpflanzen von Bäumen.

Ein Spaziergang über den Gipfel der Hympendahl-Halde

Das Gipfelplateau besteht heute aus einer weiten Fläche mit Geröll und Kies, die im Norden durch scheinbaren Fels begrenzt wird. Nach Westen, Süden und Osten fällt die Deponie steil ab. Zentral sticht eine künstlich hochgelegene Terrasse mit Laubbäumen hervor. Vielerorts wachsen bereits Pflanzen aus den Steinen. Im Nordwesten ist ein kleines Stillgewässer zu finden. Weit reicht die Aussicht von der Halde Hympendahl nicht. Besonders gut lässt sich die Halde im Gegenzug jedoch von der Aussichtsplattform des Florianturms im Westfalenpark betrachten. Hier lässt sich die auffallende Geröllfläche vor der Kulisse von Phoenix West gut ausmachen.

Die besondere Landschaft der Halde Hympendahl hat sich zu einem wertvollen Rückzugsort für gefährdete Tierarten wie die Kreuzkröte und den Flussregenpfeifer entwickelt. Um ihren Lebensraum zu schützen, ist der ursprünglich ringförmig verlaufende Weg heute nicht mehr vollständig begehbar. Ein Zaun grenzt große Bereiche der Halde ab und verhindert das Betreten sensibler Zonen. Vom Viadukt aus lässt sich jedoch weiterhin ein Aufstieg bis zum kleinen Eichenhain auf dem Gipfel unternehmen, von dem aus ein alternativer Rückweg möglich ist.

Die gezeigten Aufnahmen stammen aus einer Zeit, in der das Gelände noch ungehindert zugänglich war – bevor die Schutzmaßnahmen und das Betretungsverbot in Kraft traten.

Viadukt der Schlackenbahn

Über den nicht mehr vorhandenen Brückenschlag sind die beiden Deponien Hympendahl und Schallacker noch im Geiste verbunden. Einst verlief hier – wie gesagt – die Schlackenbahn über einen Einschnitt der Rheinischen Bahn. Während sich der östliche Brückenkopf auf der Halde Schallacker hoch über dem Grund erhebt, ist der westliche Kopf auf Halde Hympendahl zumindest bis zu einem Zaun zu erreichen. Der geplante Aussichtspunkt auf dem Brückenteil lässt bislang auf sich warten. Nördlich von hier ist die ehemalige Bahntrasse unter dem Viadukt zum Südbahnhof ein als Bananen-Radweg bekannter Bahntrassenradweg.

Besonders gut lässt sich die abgeschlossene Entwicklung der Deponie auch vom Fernsehturm im Westfalenpark nachvollziehen. Auf einer inzwischen historischen Aufnahme mit dem gerade einmal zwei Jahre stillgelegten Stahlwerk Phoenix-West im Sommer 2000 ist die ursprüngliche Hohlform des Hympendahls deutlich sichtbar. Ziemlich genau 13 Jahre später sind nicht nur die Bäume im Westfalenpark größer und neue Häuser in Hörde errichtet, sondern auch die Deponie fertig gestaltet ohne farbige Böden, die Anlass zur Sorge geben…

Zugang zur Halde Hympendahl: Auf Phoenix-West die Konrad-Zuse-Allee entlang Richtung Eisenbahnstrecke. Unter der Bahnstrecke hindurch und geradeaus zum Weiher am nicht zu übersehenden Viadukt. Links den Berg hinauf. Alternativ hinter der Bahnunterführung sofort links statt zum Viadukt und dann rechts auf die Halde.

![]() Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Halde Schallacker

Auf der anderen Seite der Rheinischen Bahn und des Viadukts befindet sich die Schlackenhalde Schallacker. Vom Teich aus führt ein Anstieg auf die Höhe und passiert dabei das östliche Widerlager der Brücke. Im Gegensatz zum westlichen Haldenkörper ist die Brücke allerdings viel zu hoch und unerreichbar zum Betreten. Denkt man an dieser Stelle noch, die Halde sei bis auf den Zuweg gänzlich unerschlossen und vergessen, stößt man dann plötzlich verwundert auf einen kleinen, gepflasterten Platz, der als Kompass dient und die Himmelsrichtungen anzeigt. Von dort aus führt ein Pfad nach Nordosten und endet irgendwann, wenn er an der Haldenkante entlang gelaufen ist, im Unterholz.

Die Halde hat eine Ausdehnung von etwa 5 ha und eine im wechselnden Gelände schwankende Böschungshöhe von bis zu 20 Meter über Flur. Es ergeben sich einige interessante Überblicke über Hörde und auf die höheren Gebäude von Phoenix West.

Zugang zur Halde Schallacker: Von den Hochöfen die Konrad-Zuse-Allee entlang Richtung Eisenbahnstrecke. Unter der Bahnstrecke hindurch und geradeaus zum Weiher am nicht zu übersehenden Viadukt. Rechts den Berg hinauf.

![]() Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

Ausführliche Informationen zur Anreise mit dem Auto oder mit Bus und Bahn finden Sie ganz oben.

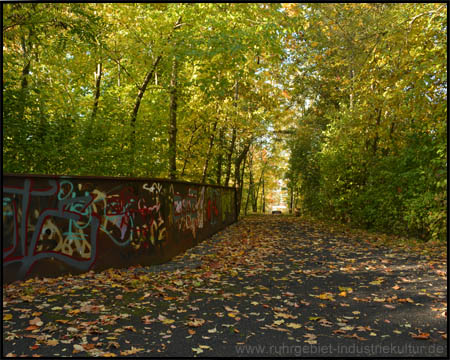

Die Eliasbahntrasse

Seit den 1890er Jahren bestand zwischen den beiden Standorten Phoenix-West und Phoenix-Ost eine 1,5 km lange Werksbahn. Sie führte in einem großen Bogen nördlich um das historische Ortszentrum von Hörde herum. Auf ihr transportierte man in speziellen Waggons flüssiges, rotglühendes Roheisen vom Hochofen zum Hüttenwerk zwecks Weiterverarbeitung. Sie trug daher auch den Spitznamen „Feuriger Elias“. Zum Schutz der Umgebung vor Feuer und zur Unfallverhütung verlief die Bahnstrecke insbesondere an Brücken über die Hellwegbahnstrecke und Straßen in hohen Trögen aus Stahlbeton.

Mit Stilllegung des Hochofenwerks 1998 und der Hermannshütte (Phoenix-Ost) drei Jahre später wurde der Feurige Elias nicht mehr gebraucht und letztlich abgebaut. Zeitweise diente die Trasse ab 2006 dem vom Straßenverkehr im Ort ungestörten Transport von Bodenmaterial vom späteren Seegelände nach Phoenix-West, wo es u.a. zur Modellierung des Phoenix-Parks verwendet wurde. Anschließend wurde aus der Bahnstrecke ein Radweg.

Emscherkunst am Radweg

Der Eliasbahn-Radweg stellt heute eine vom Straßenverkehr vollkommen ungestörte Verbindung zwischen dem neuen Naherholungs- und Gewerbegebiet im Westen und dem See im Osten dar. Dazu wurden auch einige Brückenbauwerke neu errichtet, darunter der Emschersteg-Ost, ein filigranes Viadukt mit einer Länge von fast 100 Metern über die Emscher und einen Weg. Bis zu diesem Viadukt verläuft heute der Emscherweg auf der Trasse, der von Holzwickede kommend kurz vor dem Viadukt in westlicher Richtung nach Dorstfeld und Castrop-Rauxel abbiegt und der Emscher folgt.

Ein Abzweig vom Rundweg um den See geht dazu direkt auf den Radweg auf der Eliasbahn über. Ein Stück weit folgt der Weg der hier freigelegten und wieder natürlich fließenden Emscher, die zu Zeiten des Werkes unterirdisch in Rohren verlief. Wie auch am See befinden sich hier an einigen Stellen Kunstwerke, wie beispielsweise Spirits of Emscher Valley, eine geflügelte Frau aus Aluminium, oder Totem mit Elster, bestehend aus drei Menschen und einem Vogel in einer ausgestreckten Hand.

Der Weg kann auf einem Spaziergang sehr gut genutzt werden, um beide Teile der großen, ehemaligen Industrielandschaft zu besuchen. Die folgenden Abbildungen zeigen einen Spaziergang auf dem Weg vom Phoenix-See kommend in westlicher Richtung.

Auf der anderen Seite des Geländes Phoenix-West, am Ende der Robert-Schumann-Straße, ermöglicht eine Brücke über die B54 und das Schondelle-Bachtal die Weiterfahrt bis zum Rombergpark. Mehr oder weniger folgt die Strecke dabei dem historischen Verlauf der Bahnstrecke vom Dortmunder Südbahnhof nach Hagen, die ebenfalls, als Bananenweg bezeichnet, ein Bahntrassenradweg ist.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten:

51°29’13.50″N, 7°29’07.68″E – Hochofenwerk

51°29’17.98″N, 7°29’19.48″E – Phoenix-Halle

51°29’05.19″N, 7°29’07.23″E – Hoesch-Gasometer

51°29’20.78″N, 7°29’15.89″E – Bergmann-Brauerei

51°29’12.30″N, 7°29’19.26″E – Nordzugang Halde Entenpoth

51°29’23.90″N, 7°29’16.29″E – Halden Hympendahl und Schallacker

51°29’26.29″N, 7°29’20.32″E – Viadukt der Schlackenbahn

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32):

394845 m, 5705080 m – Hochofenwerk

395075 m, 5705213 m – Phoenix-Halle

394831 m, 5704823 m – Hoesch-Gasometer

395009 m, 5705301 m – Bergmann-Brauerei

395067 m, 5705038 m – Nordzugang Halde Entenpoth

395017 m, 5705398 m – Halden Hympendahl und Schallacker

395097 m, 5705470 m – Viadukt der Schlackenbahn

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.