Rheinischer Esel

Einer der beliebtesten Bahntrassenradwege im Ruhrgebiet führt unter dem ungewöhnlichen Namen Rheinischer Esel zwischen Dortmund, Witten und Bochum durch die hügelige Landschaft. Die stillgelegten Bahnstrecken im Ruhrgebiet sind ein Hinweis auf den wirtschaftlichen Wandel in der Vergangenheit. Wo Zechen und Produktionen den Betrieb einstellten, verringerte sich das Fracht- und Personenaufkommen und Unterhalt und Betrieb wurden zunehmend unwirtschaftlich. Personen- und Güterverkehr wurden dann nacheinander eingestellt, die Bahnstrecke brach- oder stillgelegt und zum Teil letztendlich abgebaut. Die nun freien Trassen, meist mit nur geringen Steigungen und Kurven, sind ideale Grundlage für Radwege.

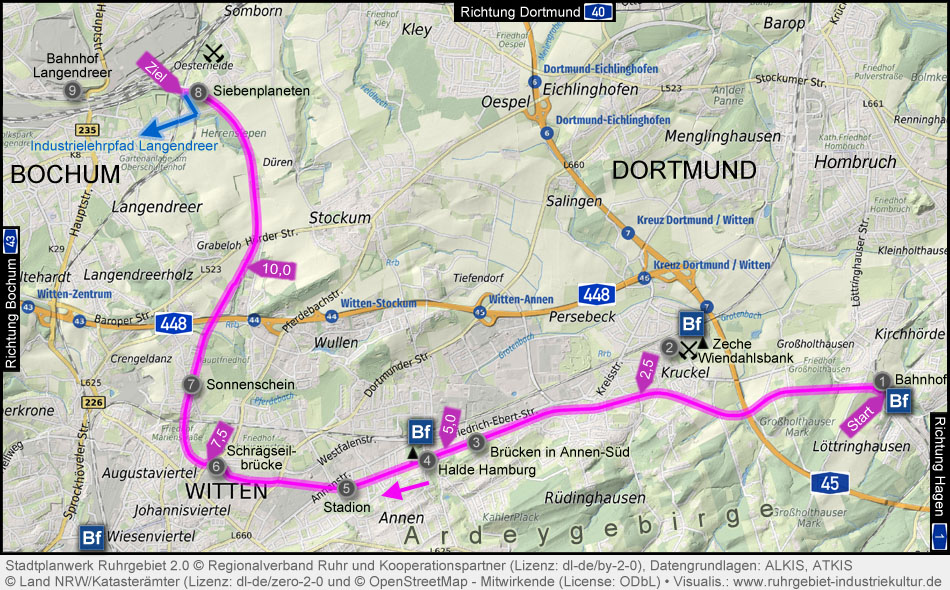

Über 10 Kilometer lang ist der Rheinische Esel zwischen dem südlichen Dortmunder Stadtteil Löttringhausen und dem Bochumer Stadtteil Langendreer mit einem großen Bogen über Witten-Annen. Die folgende Karte zeigt den Verlauf des Radweges zwischen Dortmund und Bochum markiert mit einem farbigen Band.

Die nummerierten Stationen ![]() bis

bis ![]() werden im Text näher beschrieben oder sind besondere Orientierungspunkte auf der Tour. Eingezeichnet ist außerdem ein möglicher Anschluss an den Industrielehrpfad Langendreer.

werden im Text näher beschrieben oder sind besondere Orientierungspunkte auf der Tour. Eingezeichnet ist außerdem ein möglicher Anschluss an den Industrielehrpfad Langendreer.

Rheinischer Esel – vom Eisenbahn-Esel zum Drahtesel

Der Name „Rheinischer Esel“ ist die Bezeichnung der 1880 eröffneten Bahnstrecke zwischen Dortmund-Löttringhausen und Bochum-Langendreer. Die Länge der Strecke war ungefähr 13 Kilometer. Hauptnutzer waren der Güterverkehr der anliegenden Firmen und Bergwerke und die Arbeiter, die den Zug auf dem Weg zur Arbeitsstelle dort genutzt haben.

Glaubt man den zahlreichen übereinstimmenden Legenden, stammt der äußerst ungewöhnliche Name der Strecke von den zahlreichen Marktfrauen, die wie bepackte Esel ihre Waren bei sich trugen. Der Personenverkehr wurde 1979 eingestellt, der östliche Streckenabschnitt ab Witten Ost 1982 stillgelegt und abgebaut. Auf den übrigen Teilen wurde der Güterverkehr von 2001 bis 2004 eingestellt und die Trasse dann ebenfalls zurückgebaut.

Bereits in den 1980er Jahren entstand auf dem Ostteil ein Bahntrassenradweg. Im Jahr 2012 wurde auch der Westabschnitt zum Radweg. Einzelne Überreste der Bahn wie die Bahnsteigkanten, Schienen und Weichen, Schalthäuschen an ehemaligen Bahnübergängen, Fernsprechkästen, Pfeiftafeln oder Hektometersteine sind vorhanden oder nachgebaut, erinnern an die ursprüngliche Nutzung der Trasse und machen das Thema Bahntrassenradweg authentisch.

Beschilderung und Oberfläche

Der Radweg ist in beiden Richtungen sehr gut über das Radverkehrsnetz NRW und einem eigenen Piktogramm ausgeschildert und markiert. Im Ostabschnitt besteht der Weg aus einer wassergebundenen Decke.

Eine Kilometrierung ist anhand weniger historischer und zahlreicher nachgebauter Kilometerpfosten abzulesen. Ab dem Güterbahnhof Witten-Ost ist er in westlicher Richtung asphaltiert. Die Kilometrierung ist hier auf dem Asphalt aufgemalt in Verbindung mit je einer rot-weiß-roten Markierung, die an eine Bahnschranke erinnert. Der Radweg ist nicht ganz kreuzungsfrei. Einzelne Nebenstraßen werden gequert, in Annen regelt eine Ampel die Überfahrt.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Der Radweg wird ausschließlich durch das Radverkehrsnetz NRW erschlossen. Der nächstgelegene Themen-Radweg ist der RuhrtalRadweg, der in Höhe Witten-Annen über einen Verbindungsweg Richtung Stadtmitte erreicht wird. In Langendreer besteht Anschluss an den Industrielehrpfad Langendreer.

Kartenmaterial:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist der Rheinische Esel bzw. die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr Ost* (1:50.000) und Kompass Fahrradkarte Ruhrgebiet / Bergisches Land* (1:70.000).

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Radeln für die Seele: Alte Bahntrassen* und Lieblingstouren Ruhrgebiet: Unterwegs auf ungewöhnlichen Radrouten*

Von Löttringhausen nach Kruckel

Der Beginn der Route liegt praktisch auf dem Bahnsteig des kleinen Haltepunktes Löttringhausen im gleichnamigen Vorort im Dortmunder Süden. Der alte ![]() Bahnhof befindet sich ein wenig versteckt an der Hellerstraße in der Nähe der Kreuzung Düwelssiepen am Ende einer Stichstraße. Dem eher unscheinbaren Halt ist kaum anzusehen, dass er einst ein richtiger Bahnhof mit Abzweig nach Bochum war.

Bahnhof befindet sich ein wenig versteckt an der Hellerstraße in der Nähe der Kreuzung Düwelssiepen am Ende einer Stichstraße. Dem eher unscheinbaren Halt ist kaum anzusehen, dass er einst ein richtiger Bahnhof mit Abzweig nach Bochum war.

Der heutige Bahnsteig ist der ehemalige Mittelbahnsteig vom ursprünglichen Gleis 2, daneben existierte noch ein östlich gelegener Hausbahnsteig an einem überdimensionalen Empfangsgebäude. Auf der anderen Bahnsteigseite, heute im Gebüsch, fuhren die Züge nach Langendreer ab. Im Westen schlossen sich noch Rangiergleise und ein Stellwerk an. Im Süden hatte die Zeche Gottessegen einen Gleisanschluss. Heute halten hier nur noch stündlich die Züge der RB 52 Volmetal-Bahn von Dortmund nach Lüdenscheid.

Vom Bahnsteigzugang Hellerstraße geht es rechts und um eine S-Kurve herum vorbei an einem Pferdehof. Unmittelbar dahinter beginnt geradeaus der Radweg auf alter Bahntrasse.

Zunächst verläuft die Trasse in einem bewaldeten Einschnitt, die Blickstraße quert diesen Einschnitt über einer hohen Bogenbrücke. Eisenbahnfreunde können noch erahnen, wie die Schienenbusse hier früher geräuschvoll beschleunigten. Heute klappert die Fahrradkette, der Hund kläfft beim Überholvorgang und der Radler keucht. Nach einer langen Geraden lichtet sich der Wald und gibt weite Ausblicke nach Norden frei. Der äußere Geräuschpegel steigt – wir nähern uns der Autobahn A45 und überqueren diese.

Zeche und ehemalige Halde Wiendahlsbank

Über die nächsten Anschlüsse an den Radweg hinter der Autobahnbrücke kann man einen Abstecher zum Standort der ehemaligen ![]() Zeche Wiendahlsbank machen (auf die Straße Silberknapp oder Johannisbergstraße, dann am Ende auf der Kruckeler Straße links bis zum Umspannwerk). Im Jahr 1858 begann die Förderung der Zeche, die 1924 stillgelegt wurde. An der Kruckeler Straße steht neben dem Sportplatz noch ein Verwaltungsgebäude, die übrigen Anlagen wurden abgerissen. Anstelle der Zeche befinden sich heute Supermärkte, eine Grundschule und vor allem Fußball- und Tennisplätze.

Zeche Wiendahlsbank machen (auf die Straße Silberknapp oder Johannisbergstraße, dann am Ende auf der Kruckeler Straße links bis zum Umspannwerk). Im Jahr 1858 begann die Förderung der Zeche, die 1924 stillgelegt wurde. An der Kruckeler Straße steht neben dem Sportplatz noch ein Verwaltungsgebäude, die übrigen Anlagen wurden abgerissen. Anstelle der Zeche befinden sich heute Supermärkte, eine Grundschule und vor allem Fußball- und Tennisplätze.

Eine von der Kruckeler Straße durchschnittene Bergehalde mit einer Gesamtfläche von fast 5 ha befand sich an der Bahnstrecke unweit des heutigen Haltepunkts Dortmund-Kruckel. Heute ist diese nicht mehr vorhanden. An ihrer Stelle steht auf der östlichen Straßenseite ein großes Strom-Umspannwerk. An der Zeche gab es bis in die 1950er Jahre ein von Kohlen u.a. aus dem Bergwerk versorgtes Kohlekraftwerk – noch heute erinnern die Straße Am Kraftwerk und eine Bushaltestelle mit diesem Namen daran.

Die folgende Abbildung zeigt Zeche und Bergehalde kurz nach der Schließung der Anlage Mitte der 1920er Jahre. Mit der Maus oder dem Finger kann je nach Gerät interaktiv zwischen der historischen und der aktuellen Situation gewechselt werden. Allerdings liegt die Zeche genau im Schnittpunkt von vier Luftbildaufnahmen aus den 1920er Jahren, sodass im Gegensatz zu vielen anderen Bildvergleichen auf diesen Webseiten ein leichter Versatz zu beachten ist.

Von Kruckel nach Annen

Auf dem Radweg wird es städtischer. Auf mehreren Kilometern Länge wird die Trasse Rheinischer Esel von nun an durch Wohn- oder Gewerbegebiete verlaufen. An der Brücke des Glaswegs wird unbemerkt die Stadtgrenze von Dortmund nach Witten überquert – Der Wittener Vorort Rüdinghausen ist erreicht. Überquert man einen großen, gelben Klecks auf der Fahrbahn, befindet man sich am Anfang des Planetenweges. Im maßstäblichen Abstand zur eben überquerten Sonne werden die weiteren Planeten unseres Sonnensystems in entsprechender Größe als plastisches 3D-Modell oder nur als abgedruckter kleiner Punkt in Größe eines Konfettis im Maßstab 1:700 000 000 dargestellt. Der gesamte Lehrpfad hat eine Länge von ca. 6,4 Kilometern und bildet im weiteren Verlauf des Weges interessante und lehrreiche Stationen.

Nach wenigen Metern erblickt man rechts die markanten Kanten eines alten Bahnsteigs. Es ist der von Rüdinghausen (Streckenkilometer 10,1). Die Piusstraße muss überquert werden. Rüdinghausen geht beinahe unmerklich in den Stadtteil Annen über. Am Wegesrand finden sich nun ab und zu kleine Betonkuben mit Wegweisern zu nahen sehenswerten Zielen und einer kleinen Karte von Annen.

Bei Streckenkilometer 8,2 befindet sich der alte Annener Südbahnhof. Noch heute wird sein Gegenstück an der S-Bahn-Strecke zwischen Witten und Dortmund als Witten-Annen-Nord bezeichnet und liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Der alte Bahnsteig vom Südbahnhof ist mit einem thematisch passenden Stationsschild als Rastplatz mit Bänken ausgestattet.

Besonders charakteristisch für den Radweg sind die folgenden zwei Brücken über die Bebelstraße. Sie sind nämlich überdacht und bilden bei plötzlichen Regenschauern einen willkommenen Unterstand. Direkt dahinter schließt sich die einzige Ampelkreuzung der Trasse an. Auf der anderen Seite lädt ein Platz zu einer Pause ein, eine Informationstafel erläutert die Historie des Rheinischen Esels.

Von Annen zur Stadtmitte von Witten

Rechterhand erhebt sich am Weg nun die ![]() Bergehalde der Zeche Hamburg, die durch einen abzweigenden Weg erschlossen wird. Die Halde hat eine Fläche von etwa zwei Hektar und überragt die etwa zwei Meter erhöht liegende Bahntrasse um ca. 16 Meter. Ihr höchster Punkt liegt auf 134 Metern über dem Meeresspiegel. Charakteristisch ist die Zweiteilung zu einem Hauptteil mit einer großen Wiesenfläche und einer kleineren Anhäufung im Nordosten. Unter der Halde liegt ein ehemaliger Bunker.

Bergehalde der Zeche Hamburg, die durch einen abzweigenden Weg erschlossen wird. Die Halde hat eine Fläche von etwa zwei Hektar und überragt die etwa zwei Meter erhöht liegende Bahntrasse um ca. 16 Meter. Ihr höchster Punkt liegt auf 134 Metern über dem Meeresspiegel. Charakteristisch ist die Zweiteilung zu einem Hauptteil mit einer großen Wiesenfläche und einer kleineren Anhäufung im Nordosten. Unter der Halde liegt ein ehemaliger Bunker.

Etwa 800 Meter hinter der Halde befindet sich bei Kilometer 7,4 der ![]() Haltepunkt Witten-Stadion unweit des Wullenstadions. Auch hier lässt sich der Bahnstieg mit Bänken als Rastplatz benutzen. Nun ist es nicht mehr weit, bis das Ende des ersten Abschnitts erreicht ist. Am Rande eines Werksgeländes verändert sich plötzlich der Bodenbelag – aus dem wassergebundenen Untergrund wird Asphaltdecke. Das Rad läuft nun überraschend laufruhig und leise.

Haltepunkt Witten-Stadion unweit des Wullenstadions. Auch hier lässt sich der Bahnstieg mit Bänken als Rastplatz benutzen. Nun ist es nicht mehr weit, bis das Ende des ersten Abschnitts erreicht ist. Am Rande eines Werksgeländes verändert sich plötzlich der Bodenbelag – aus dem wassergebundenen Untergrund wird Asphaltdecke. Das Rad läuft nun überraschend laufruhig und leise.

Über den Bäumen stechen typische Güterbahnhofslampen hervor. Wir haben nicht nur den neueren Abschnitt des Radweges, sondern auch den ehemaligen Ostbahnhof von Witten erreicht. An der markanten ![]() Schrägseil-Brücke über die Pferdebachstraße befinden wir uns nahe der links (südwestlich) von uns befindlichen Innenstadt. Die Brücke wurde 2023 eröffnet und ist etwa 70 Meter lang.

Schrägseil-Brücke über die Pferdebachstraße befinden wir uns nahe der links (südwestlich) von uns befindlichen Innenstadt. Die Brücke wurde 2023 eröffnet und ist etwa 70 Meter lang.

In einer konstanten Rechtskurve wendet sich der Rheinische Esel nun nach Norden zu. Zwischen zwei Friedhöfen hindurch verläuft er auf einem Damm rechts und links eingezäunt unter Bäumen hindurch.

Sonnenschein und Stockum

Wir überqueren die S-Bahn-Strecke, die bisher in geringer Entfernung parallel zum Rheinischen Esel von Witten nach Dortmund gelaufen ist, und erreichen den ![]() Haltepunkt Witten-Sonnenschein bei Kilometer 4,8.

Haltepunkt Witten-Sonnenschein bei Kilometer 4,8.

Die beiden vor und hinter dem Bahnübergang liegenden Bahnsteige dienen auch hier als Rastplatz mit aufgestellten Bänken. Im Bereich einer Kleingartenanlage erblickt man Reste von Signalen, in Gegenrichtung stehen eine Rautentafel (bevorstehender gesicherter Bahnübergang) und eine Pfeiftafel (hier musste der Lokführer das Horn betätigen – der Radfahrer kann an dieser Stelle einfach mal klingeln) am linken Rand.

Das Autobahngeräusch nimmt wieder zu – man nähert sich der Autobahn A448 zwischen Dortmund und dem Kreuz Bochum/Witten. Wer auf der Autobahn unterwegs ist, kann die Brücke dank eines Schriftzuges an der Außenseite übrigens gut identifizieren. Wie viele von den vielen Autofahrenden, die unter der Brücke herfahren, mit dem Begriff etwas anfangen können, sei dahingestellt.

Hinter der Autobahn wird es wieder rasch ländlich mit Feldern und Weiden rechts und links und einigen Höfen in Sichtweite. Bald tauchen jedoch wieder echte Gleisreste auf, so richtig mit Schotter, Schwellen und Schienen. Hier entdeckt man sogar noch eine Weiche, die einen Gleisanschluss zu einer benachbarten Firma gebildet hat. Bereits 1963 wurde aus dem Bahnhof Stockum eine sogenannte Haltestelle mit Ausweichanschlussstelle, im Bahndeutsch mit Abkürzungsfimmel auch als Hst mit Awanst bezeichnet. Der Vorort Stockum selbst liegt etwas entfernt von hier in östlicher Richtung.

Die folgende Brücke der Hörder Straße führt von Crengeldanz nach Stockum. Einen Abstecher zu diesem Ort lohnt beispielsweise wegen der evangelischen Kirche (einfache Fahrt 2 km, Rad-Beschilderung nach Stockum in Höhe der Weiche folgen).

Von Stockum nach Siebenplaneten

In einem grünen Einschnitt nähert sich die Strecke allmählich ihrem Ende. Unter der nächsten Brücke ist eine Markierung der Stadtgrenze angebracht. Beim Blick auf eine Topographische Karte stellt man allerdings fest, dass diese auf den nächsten 500 Metern genau dreimal überfahren wird – nicht allerdings unter dieser Brücke.

Eine langgestreckte Linkskurve führt die Strecke allmählich wieder in westliche Richtung. An der folgenden Kreuzung im Wald mit der Dürener Straße ist ein kleiner Rastplatz eingerichtet. Die Straße hat nichts mit der Stadt Düren bei Aachen zu tun, sondern führt zum gleichnamigen Wittener Vorort. Auch hier steht noch ein Schalthaus eines ehemaligen Bahnübergangs und Schienen liegen im Boden. Noch immer in der Linkskurve liegt der letzte Haltepunkt der Strecke Rheinischer Esel, der der ehemaligen ![]() Zeche Siebenplaneten bei Somborn im Dreistädteeck von Bochum, Witten und Dortmund. Die Zeche Siebenplaneten ist Teil der Rubrik Ehemalige Halden.

Zeche Siebenplaneten bei Somborn im Dreistädteeck von Bochum, Witten und Dortmund. Die Zeche Siebenplaneten ist Teil der Rubrik Ehemalige Halden.

Der Bahnsteig liegt am Rande einer Kleingartensiedlung und ist neben einer Bushaltestelle im Ort und einigen Straßennamen so ziemlich das einzige, was an das 1955 geschlossene Bergwerk erinnert.

Kurz hinter dem Bahnsteig befindet sich das Ende des Radwegs Rheinischer Esel. Am ehemaligen Bahnübergang Oberstraße ist noch einmal ein Rastplatz eingerichtet, hier steht ebenfalls noch ein Schalthaus der Lichtsignalanlage. Direkt dahinter fädelte die Bahnstrecke auf die Hauptstrecke aus Richtung Hagen ein, um den Bahnhof Langendreer zu erreichen.

Kulturzentrum Bahnhof Langendreer

Vom einstigen Fernbahnhof Langendreer ist heute ebenfalls fast nichts mehr zu erkennen, selbst alte Fotos des Bahnsteigs in Betrieb lassen sich nur mit Mühe in der heutigen Situation verorten. Das Bahnhofsgebäude wurde zu einem ![]() Kulturzentrum, ein S-Bahn-Halt liegt genau gegenüber am Südende des umfangreichen Güterbahnhofsgeländes. Seine Errichtung und auch die Einstellung des Personenverkehrs nach Löttringhausen brachten die Schließung und später den Abriss des Fernbahnhofs mit sich. Tipp: In Langendreer führt der Industrielehrpfad durch den Ort und thematisiert auch den Bahnhof. Am Ziel in Langendreer bieten sich Abstecher zum Ümminger See oder den Harpener Teichen an.

Kulturzentrum, ein S-Bahn-Halt liegt genau gegenüber am Südende des umfangreichen Güterbahnhofsgeländes. Seine Errichtung und auch die Einstellung des Personenverkehrs nach Löttringhausen brachten die Schließung und später den Abriss des Fernbahnhofs mit sich. Tipp: In Langendreer führt der Industrielehrpfad durch den Ort und thematisiert auch den Bahnhof. Am Ziel in Langendreer bieten sich Abstecher zum Ümminger See oder den Harpener Teichen an.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten:

51°27’05.49″N, 7°26’50.39″E – Bahnhof Löttringhausen

51°27’09.73″N, 7°26’43.03″E – Radweg-Ende in Löttringhausen

51°27’01.51″N, 7°25’30.18″E – Autobahnbrücke A45

51°27’26.79″N, 7°25’01.07″E – Halde Wiendahlsbank

51°27’23.11″N, 7°24’54.42″E – Zeche Wiendahlsbank Pförtnerhaus

51°27’02.93″N, 7°24’12.79″E – Haltepunkt Rüdinghausen

51°26’46.21″N, 7°22’47.09″E – Haltepunkt Witten-Annen Süd

51°26’44.96″N, 7°22’41.79″E – überdachte Brücken

51°26’44.16″N, 7°22’26.33″E – Halde Hamburg

51°26’32.57″N, 7°21’44.73″E – Haltepunkt Witten-Stadion

51°26’36.79″N, 7°20’45.28″E – Güterbahnhof Witten-Ost

51°27’02.77″N, 7°20’23.05″E – Haltepunkt Witten-Sonnenschein

51°27’29.66″N, 7°20’35.97″E – Autobahnbrücke A44

51°27’44.10″N, 7°20’48.58″E – Bahnhof Witten-Stockum

51°28’46.66″N, 7°20’24.07″E – Haltepunkt Siebenplaneten

51°28’46.98″N, 7°20’18.03″E – Radweg-Ende in Langendreer

51°28’45.10″N, 7°19’15.75″E – Kulturbahnhof Langendreer

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32):

392113 m, 5701181 m – Bahnhof Löttringhausen

391974 m, 5701315 m – Radweg-Ende in Löttringhausen

390562 m, 5701091 m – Autobahnbrücke A45

390017 m, 5701884 m – Halde Wiendahlsbank

389887 m, 5701773 m – Zeche Wiendahlsbank Pförtnerhaus

389070 m, 5701167 m – Haltepunkt Rüdinghausen

387404 m, 5700687 m – Haltepunkt Witten-Annen Süd

387301 m, 5700651 m – überdachte Brücken

387002 m, 5700633 m – Halde Hamburg

386191 m, 5700293 m – Haltepunkt Witten-Stadion

385046 m, 5700449 m – Güterbahnhof Witten-Ost

384636 m, 5701261 m – Haltepunkt Witten-Sonnenschein

384904 m, 5702086 m – Autobahnbrücke A44

385157 m, 5702526 m – Bahnhof Witten-Stockum

384728 m, 5704470 m – Haltepunkt Siebenplaneten

384612 m, 5704482 m – Radweg-Ende in Langendreer

383409 m, 5704451 m – Kulturbahnhof Langendreer

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.

Bahntrassenradeln Rheinischer Esel: www.achim-bartoschek.de