Zechenpark Kamp-Lintfort – Zeche Friedrich Heinrich

Die alte Zeche Friedrich Heinrich hat wesentlich zur Entstehung der Stadt Kamp-Lintfort beigetragen und bildete ihr wirtschaftliches Herz. Das Bergwerk ist jedoch stillgelegt. Heute ist an seiner Stelle eine ausgedehnte Grünanlage zu finden, die 2020 sogar Standort der Landesgartenschau war. Auf dieser Seite wird der Wandel von der Zeche zum Park mit Zoo und den beiden Fördertürmen als Wahrzeichen näher vorgestellt.

Kamp-Lintfort entsteht

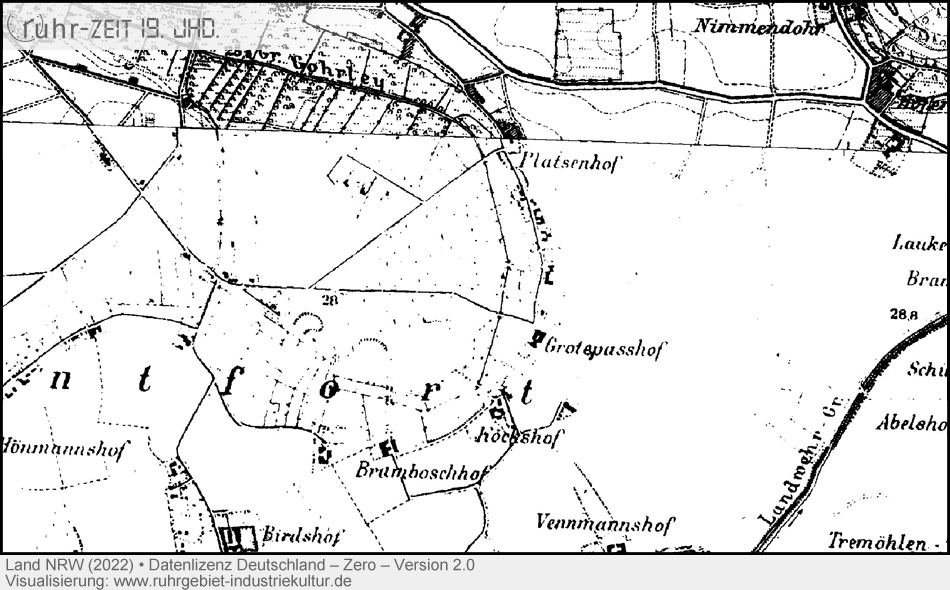

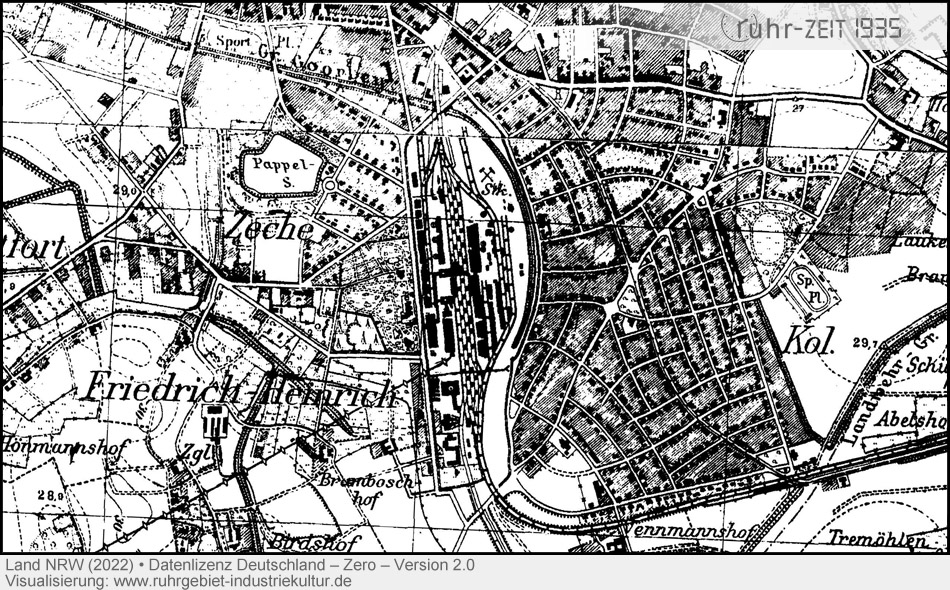

Als das Steinkohlen-Bergwerk Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde, gab es die Stadt noch nicht. Die Region war ländlich geprägt mit vielen Bauernhöfen und dem Kloster Kamp. Mit der Zeche, die Mitte 1912 ihre Förderung aufnahm, kam die große Arbeitersiedlung östlich vom Bergwerk, in der Karte unten als Kolonie, heute als Altsiedlung bezeichnet. In den 1930er Jahren wurden die umliegenden Ortschaften zur Gemeinde Kamp-Lintfort zusammengeschlossen, die in den 1950er Jahren schließlich die Stadtrechte bekam.

Die Zeche förderte, zuletzt als Bergwerk West im Zusammenschluss mit einigen anderen Bergwerken der Umgebung, bis Ende 2012 Kohle und war damit eines der letzten Steinkohlebergwerke in Deutschland und erlebte noch knapp seinen 100. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt hat die Stadt ihr wirtschaftliches Zentrum verloren – und gleichzeitig in ihrer Mitte eine große Brachfläche bekommen.

Die folgende historische Karte aus den 1930er Jahren zeigt die Lage des etwa 20 Jahre alten Bergwerks im Herzen von Kamp-Lintfort (Bildmitte). Die Abbildung ist interaktiv. Mit der Maus oder dem Finger kann je nach Gerät interaktiv zwischen der Situation im 19. Jahrhundert und in den 1930er Jahren gewechselt werden. Vor allem in der älteren Karte ist die ländliche Prägung der Region gut zu erkennen mit kaum einem Ort, der nur wenige Jahrzehnte später vorhanden ist.

Das Bergwerk geht

Über 1,2 Kilometer erstreckte sich das alte Zechengelände von Nord nach Süd und hat seine Ausdehnung im Laufe der Zeit mehr oder weniger nicht verändert. Die wichtigsten Gebäude und die beiden Fördertürme über den Schächten I und II standen nahe der westlich verlaufenden Friedrich-Heinrich-Allee. In östlicher Richtung erstreckten sich die Anlagen, Lager und Kläranlagen. Ein wenig außerhalb von Kamp-Lintfort befand sich in südlicher Richtung die Schachtanlage III am Fuße der heutigen Halde Norddeutschland, die zeitweise über eine Eisenbahnstrecke angebunden war.

Die folgende Abbildung zeigt das Zechengelände im Jahre 2012 mit nahezu vollständiger Ausstattung. Gut zu erkennen sind die Gebäude und Gleisanlagen. Einige sind bis heute erhalten und auf den nächsten Fotos wiederzuerkennen – allerdings womöglich nicht mehr mit dem, was 2012 noch um sie herum stand. Man beachte dazu beispielsweise den rot-weiß-gestreiften Förderturm und das schräg links davon stehende grüne Strebengerüst.

Die Landesgartenschau 2020

Im Jahr 2020 fand im Sommerhalbjahr auf dem Gelände der alten Zeche Friedrich Heinrich die 18. Landesgartenschau (LAGA) statt. Bereits in der Vergangenheit gab es einzelne Bundes- oder Landesgartenschauen z.B. auf dem Gelände der Zeche Nordstern, der Zeche Osterfeld und einer Kaserne in Hemer. Aus ihnen wurden später der Nordsternpark, der OLGA-Park und der Sauerlandpark.

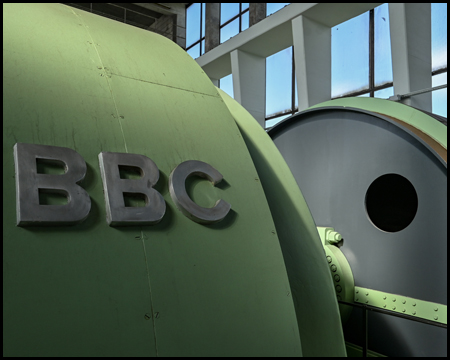

Die meisten Anlagen und Bauten der Zeche Friedrich-Heinrich wurden abgerissen. Erhalten blieben die Fördertürme über den Schächten I und II und einige wenige heute denkmalgeschützte Gebäude wie Lohnhalle, Lüftergebäude, Maschinenhaus und Magazin entlang der Friedrich-Heinrich-Allee, die zusammen ein interessantes und in der Backstein-Architektur einmaliges Ensemble entlang der Allee bilden.

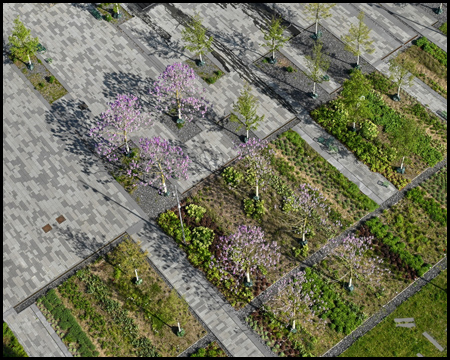

Die freigewordenen Flächen von ca. 25 ha insbesondere der Bahnverladung wurden zu einem hügeligen grünen Park mit einzelnen Blumeninseln. Die mehrere Meter hohen Hügel sind sogenannte Sicherungsbauwerke, die u.a. abhängig von ihrer Größe die Namen „Kleiner Fritz“ und „Großer Fritz“ tragen. Wege und Hügel sind teilweise in weiten Bögen gespannt, die Hauptpromenade folgt jedoch der Ausrichtung en Anlagen der Zeche. Es gab eine Ausstellungshalle für Blumen und Themengärten, in denen man sich Ideen für die eigene Garten- und auch Grabgestaltung holen konnte.

Auffahrt auf den Förderturm

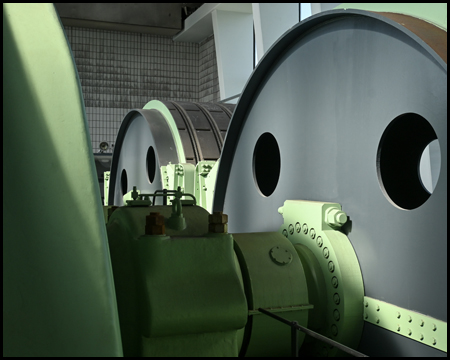

Besondere Attraktion war (und ist immer noch) die Auffahrt auf den Förderturm von Schacht I. Im Gegensatz zu seinem kleinen Nachbarn, dem stählernen Fördergerüst über Schacht II, ist der 79 m hohe Förderturm quaderförmig und besteht aus Beton. Er ist jünger und stammt aus der Mitte der 1950er Jahre, als sein Vorgänger, der so aussah wie das Fördergerüst nebenan, durch diesen Neubau ersetzt wurde. Ganz oben befinden sich heute noch die zwei elektrischen Fördermaschinen, die je von einem Maschinisten in einer gläsernen Leitwarte bedient wurden.

Die Fotos stammen von zwei Besuchen im Jahr 2020 und im Jahr 2023.

Die etwa 12 m hohe Halle auf der Turmspitze besitzt große Fenster und einen umlaufenden Außenbalkon, den man begehen kann. Von ihm hat man einen schönen Blick über die Niederrheinebene und sieht in der Umgebung die Halden Pattberg und Rheinpreußen (die mit dem roten Geleucht auf dem Gipfel), am Horizont die Industriekulisse von Duisburg und das nahe Kloster Kamp.

Mit etwas Glück wird Besuchenden jeweils ein Fensterchen im Gitter geöffnet, sodass man mit einer Kamera besser Fotos machen kann. Die folgenden Aufnahmen zeigen die Aussicht vom Turm auf das Landesgartenschaugelände im Herbst 2020 sowie den späteren Zechenpark im Frühling 2023.

Zweiter Standort der Landesgartenschau war übrigens das Kloster Kamp, das wenige Kilometer entfernt ist. Beide Standorte sind seit 2010 über den Wandelweg miteinander verbunden. Für Radfahrende und Spaziergänger getrennt folgt der Weg der Großen Goorley, die im Zuge der Sanierung des Zechengeländes aus ihrer Kanalisierung und Verrohrung befreit wurde und nun als offener Bach munter Richtung Fossa Eugeniana plätschert.

Zechenpark heute

Heute sind große Teile des Geländes der Zeche und Landesgartenschau eine öffentliche und kostenfrei zugängliche Grünanlage – der sogenannte Zechenpark. Er ist von der Stadtmitte aus und von mehreren Zugängen an der Ringstraße zu erreichen. Im Süden des Geländes befindet sich die Kamp-Lintforter Spiel- und Tieroase, kurz: KALISTO. In unmittelbarer Nähe dazu liegt ein beliebter Spielplatz, in dem sich Miniaturen der großen Fördertürme bzw. Fördergerüste als Rutschenturm oder Klettergerüst wiederfinden.

Einige Angebote der Landesgartenschau 2020 sind erhalten geblieben. Der Aussichtspunkt auf dem Förderturm ist ein Beispiel dafür (Eintrittsgeld erforderlich, Zeiten beachten).

Die folgenden Aufnahmen aus dem Zechenpark stammen von einem Besuch im Jahr 2023.

Die Zukunft: Wohngebiete und ein Bahn-Anschluss

Geplant sind weitere Wohnbauflächen vor allem westlich der zentralen Achse, wo sich während der Landesgartenschau 2020 die Zelte und Gebäude in Leichtbauweise befanden. Ein Teil des Wegenetzes des Parks verbindet dann die neue Wohnsiedlung mit der Altsiedlung auf der östlichen Seite der Großen Goorley und der Beamtensiedlung im Norden. Es besteht außerdem Bedarf nach einem Supermarkt.

Wesentliche Herausforderung ist die Verlängerung der Eisenbahnstrecke in Richtung Ortsmitte und Hochschule. Durch die Landesgartenschau erhielt die Stadt erstmals einen Anschluss an das Nahverkehrsnetz im Eisenbahnverkehr. Bisher war sie die drittgrößte Stadt in Deutschland ohne einen Bahnhof. Südlich vom Gartenschaugelände wurde auf der sanierten Zechenbahn zwischen Moers und Kamp-Lintfort ein Haltepunkt errichtet. Die Strecke wird später durch das Parkgelände fortgeführt. Die Züge könnten 2026 erstmals regulär fahren und Stadtmitte mit der Hochschule mit den Städten Moers, Duisburg und Bottrop verbinden.

Informationen zum Besuch:

Anreise mit dem Auto:

Auf der Autobahn A42 bis zum westlichen Ende Kreuz Kamp-Lintfort und dort weiter auf der B528 Richtung Kamp-Lintfort Süd. Am Ende rechts in die Friedrich-Heinrich-Allee und dem Straßenverlauf etwa 1,5 km folgen. Hinter der Zeche befindet sich ein Parkplatz. Alternativ an der Ringstraße in der Nähe der einzelnen Zugänge zum Zechenpark parken.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Friedrich-Heinrich-Alle oder Ringstraße in Kamp-Lintfort

Anreise mit Bus und Bahn:

Bis Züge nach Kamp-Lintfort fahren, muss auf den Bus ausgewichen werden. Beispielsweise mit dem Schnellbus von Duisburg Hbf. oder von den Bahnhöfen Moers oder Geldern.

Geographische Koordinaten:

51°29’40.68″N, 6°32’50.74″E – Förderturm I

51°29’38.01″N, 6°32’51.33″E – Förderturm II

UTM-Koordinaten (Zone 32):

329752 m, 5707682 m – Förderturm I

329761 m, 5707600 m – Förderturm II

Geographische Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

![]() In der Funktion „Historische Luftbilder“ in GoogleEarth kann der Wandel von der Zeche über den Abriss bis zum LAGA-Gelände nachvollzogen werden!

In der Funktion „Historische Luftbilder“ in GoogleEarth kann der Wandel von der Zeche über den Abriss bis zum LAGA-Gelände nachvollzogen werden!

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Die NiederRheinroute führt durch die Altsiedlung in der Nähe der alten Schachtanlage vorbei. Von hier aus gibt es Zugänge zum Zechenpark.

Kartenmaterial / Literatur:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist der Zechenpark bzw. die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr West* (1:50.000), Kompass Fahrradkarte Niederrhein* (1:70.000), BVA Radwanderkarte Kreis Wesel* (1:50.000) und Kompass Fahrradkarte Kreis Wesel* (1:50.000).

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Blühende Oasen: Ausflüge zu den schönsten Parks und Gärten im Ruhrgebiet* und 52 kleine & große Eskapaden im Ruhrgebiet: Ab nach draußen!*

Weitere Informationen:

Tierpark KALISTO: www.kalisto-tierpark.de

Vom Eyllschen Berg zur Deponie Eyller Berg

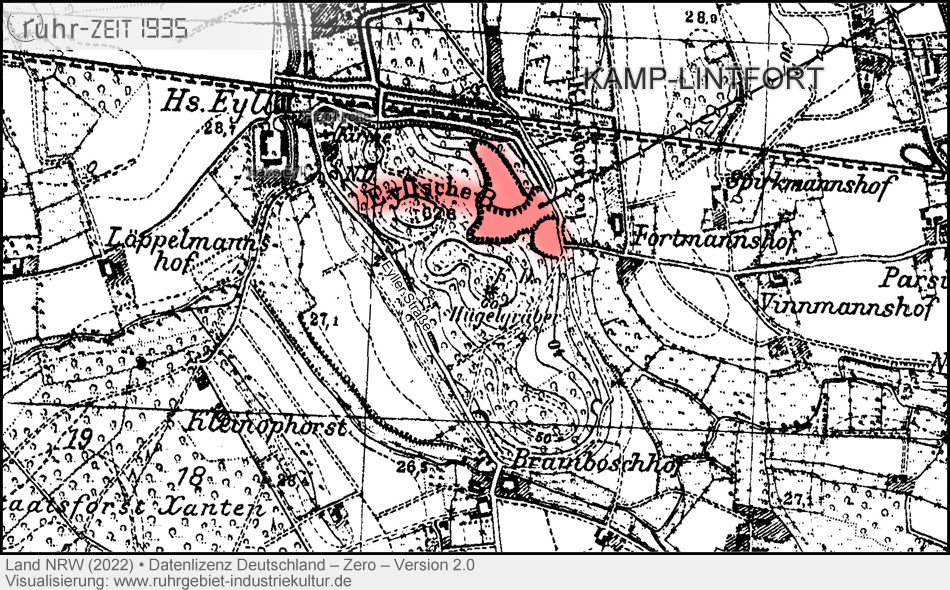

Unweit des Wasserschlosses Eyll bildete der Eyllsche Berg mit 63 Metern über dem Meeresspiegel eine bewaldete, natürliche Erhebung aus der Saale-Eiszeit. Im Jahre 1912 begann – wie erwähnt – die Förderung von Kohle durch die Zeche Friedrich Heinrich. Man begann die großen Vorkommen von Ton und Kies des Eyllschen Berges abzubauen und u.a. zur Verfüllung zu verwenden. Dazu wurden Kiesgruben im Berg angelegt. Verwendung fand das Material auch beim Bau der Autobahn A40.

Während der Berg also zunächst abgegraben wurde, erfolgte etwa ab der 1950er Jahre die gegensätzliche Tendenz: Die ausgekiesten Gruben wurden wieder verfüllt. Dies geschah durch Hausmüll, Schutt und Bergematerial der Zeche – die Deponie Eyller Berg entstand. Schließlich wurde die Anlage zu einer Sondermülldeponie der Deponieklasse III klassifiziert.

Die folgende historische Karte aus den 1930er Jahren zeigt den Eyllschen Berg (rot hervorgehoben) in natürlicher Form und den ersten Kiesgruben an der Ostseite (ebenfalls rot). Mit der Maus oder dem Finger kann je nach Gerät interaktiv zwischen der historischen und der aktuellen Situation gewechselt werden.

Die Giftmülldeponie hat nach derzeitigen Erkenntnissen immerhin die Ehre, durch die ein Teil des Volumens eingenommenen Bergeanschüttungen durch die Zeche Friedrich Heinrich die westlichste Bergehalde im Ruhrgebiet zu sein.

Der Eyller Berg ist nicht zugänglich als Aussichtspunkt und kann nur aus der Ferne betrachtet werden – so wie im Foto dargestellt.

Anreise mit dem Auto:

Auf der A42 und A57 bis zum Kreuz Kamp-Lintfort und dort Richtung Kamp-Lintfort auf die B528. Am Ende links abbiegen auf die Friedrich-Heinrich-Allee. Nach 1,5 km an der Ampel rechts abbiegen in die Geldernsche Straße und Rayen durchqueren. Kurz vor dem Ortsausgang rechts abbiegen auf die Eyller Straße. Kurz darauf liegt die Deponie geradeaus. Von hier aus lässt sie sich auch bereits am besten betrachten.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Eyller-Berg-Straße in Kamp-Lintfort, z. B. Nähe Kreuzung Honig(s)huck

Anreise mit Bus und Bahn:

Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn besitzen keinen Anschluss an den Schienen-Personenverkehr. Die Anfahrt ist somit nur mit großem Zeitaufwand durch (z.T. unregelmäßige) Busse möglich. Die Anreise mit dem Auto wird empfohlen.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Die NiederRheinroute führt nördlich von Rayen hinter dem Rayener Berg in der Nähe des Eyller Berges vorbei.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten:

51°28’55.6″N, 6°31’18.6″E – Eyller Berg (Deponie)

51°29’05.4″N, 6°30’55.5″E – Pfarrkirche Eyll

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32): 327493 m, 5706669 m – Pfarrkirche Eyll