Radweg auf der Allee des Wandels

Das Ruhrgebiet war früher von vielen Bahnstrecken durchzogen, auf denen einst Kohle und Koks, Stahl und Eisen transportiert wurde. Mit Niedergang des Bergbaus und Schließung der Zechen wurden viele dieser Bahnstrecken stillgelegt und abgebaut. Einige dienen heute als sogenannter Bahntrassen-Radweg und führen steigungsarm und vergleichsweise kreuzungsfrei abseits vom Straßenverkehr durch die Landschaft. So ein Bahntrassen-Radweg ist auch die Allee des Wandels, die auf der Zechenbahn zwischen Westerholt und Herten eingerichtet wurde.

Der Radweg vereint auf seiner Route einen wunderschönen Altstadtkern und Themen des Bergbaus – von den Überresten einer Zeche über kleine oder ehemalige Abraumhalden bis hin zur Großhalde. Vollendet man ihn zur großen Runde, sind auch noch zwei Wasserschlösser samt Parkanlage und Kunst im öffentlichen Raum drin.

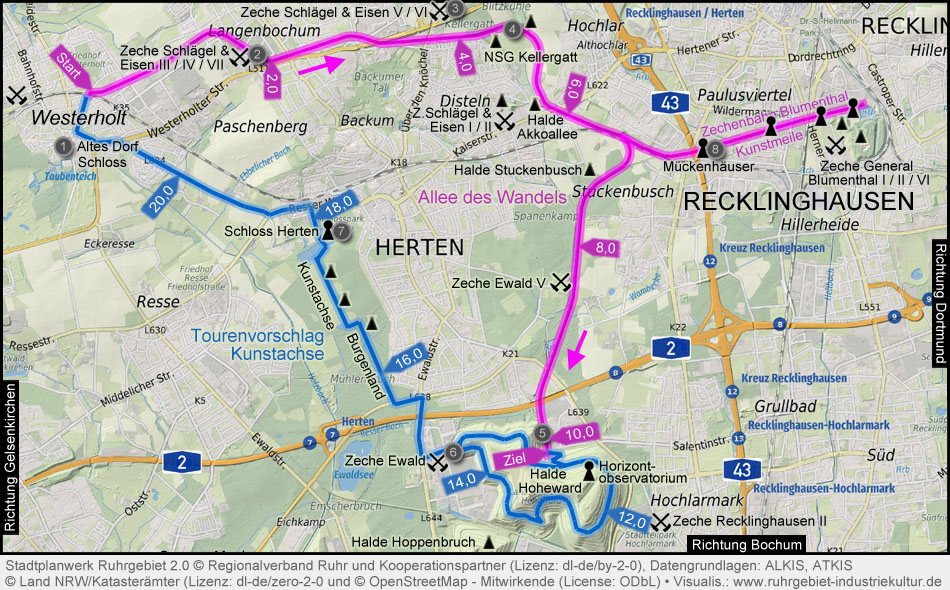

Die Hauptstrecke ist etwa 10,1 km Lang, der Abzweig auf der Kunstmeile nach Recklinghausen ca. 2,6 Kilometer. Mit einer Tour durch den Schlosspark Herten lässt sich ein knapp 21 Kilometer langer Rundweg durchführen. Der Hauptweg ist in folgender Karte mit einem pinkfarbenen Band und entsprechend farbiger Kilometrierung dargestellt, der Rundwegvorschlag in blau.

Beschilderung, Wegebeschaffenheit und Anreise:

Die eigentliche Allee des Wandels verläuft vollständig auf asphaltierten oder gepflasterten Oberflächen. Die vorgeschlagene Erweiterung zum Rundweg nutzt auch wassergebundene Wege.

An wenigen Straßenkreuzungen regelt eine Ampel den Übergang, gibt es eine Verkehrsinsel in der Mitte als Querungshilfe oder ist der Verkehr überschaubar. Dennoch ist gerade hier an den beschilderten Stellen Vorsicht geboten.

Beschildert ist der Weg nicht. An einigen Stellen informieren Tafeln über Besonderheiten an der Strecke oder am Wegesrand. Eine grobe Übersichtskarte ist daher empfehlenswert für die Navigation, ebenso ein GPS-Track für Navigationsgeräte. Darüber hinaus ist eine App mit dem Namen Allee des Wandels in den Appstores verfügbar, die weiterführende Informationen anbietet.

Kartenmaterial / Literatur:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr Ost* (1:50.000), Kompass Fahrradkarte Ruhrgebiet / Bergisches Land* (1:70.000), BVA Radwanderkarte Kreis Recklinghausen* (1:50.000).

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Radeln für die Seele: Alte Bahntrassen* und Bahnradeln im Ruhrgebiet: Auf 12 Radtouren*

Von der Freiheit Westerholt zur Zeche Schlägel & Eisen

Schon der Ausgangspunkt in ![]() Westerholt ist das, was viele Besucher im Ruhrgebiet nicht erwarten würden. Der heutige Stadtteil von Herten war einst eine Freiheit, eine Siedlung mit einer Art Stadtrecht. Entstanden ist die Freiheit um die alte Wasserburg, auf der heute das Schloss Westerholt größtenteils im 19. Jahrhundert neu errichtet wurde. Besonderheit ist die erhaltene nahezu geschlossene Bebauung durch Fachwerkhäuser im Ortskern, dem Alten Dorf, das ebenfalls durch einen Wassergraben, eine Mauer und Tore gesichert war.

Westerholt ist das, was viele Besucher im Ruhrgebiet nicht erwarten würden. Der heutige Stadtteil von Herten war einst eine Freiheit, eine Siedlung mit einer Art Stadtrecht. Entstanden ist die Freiheit um die alte Wasserburg, auf der heute das Schloss Westerholt größtenteils im 19. Jahrhundert neu errichtet wurde. Besonderheit ist die erhaltene nahezu geschlossene Bebauung durch Fachwerkhäuser im Ortskern, dem Alten Dorf, das ebenfalls durch einen Wassergraben, eine Mauer und Tore gesichert war.

In der Mitte steht die Schlosskapelle mit der Turmruine. Hier kann man durch die Gassen zwischen den Fachwerkhäusern flanieren oder im Biergarten eine Rast machen – noch bevor wir überhaupt einen Meter geradelt sind. Am Schloss kann man sich entscheiden zwischen Tee trinken oder auf einem Tee spielen, denn hier schließt sich ein Golfplatz an.

Beginn des Bahntrassenradweges

Der Radweg beginnt an der Langenbochumer Straße direkt am Bahnübergang der Hertener Bahn oder Hamm-Osterfelder Bahn. Hier zweigte einst „unsere“ Zechenbahn ab und führte mehr oder weniger parallel zur Hauptstrecke und erschloss die Bergwerke im Hertener Norden und in Recklinghausen.

So führt der Radweg nun in nordöstlicher Richtung von der Hertener Bahn weg aus Westerholt. Begleitet wird die Fahrt von grünen Stahlrohren, die uns in dieser oder ähnlicher Gestalt noch ein Stück begleiten. Wir passieren ein weißes Schild, auf dem die Grenze der Zuständigkeit zwischen den Bergämtern Marl und Recklinghausen markiert ist.

Rund eineinhalb Kilometer nach dem Streckenanfang erreichen wir nach einer Rechtskurve das erste Etappenziel auf einem alten Zechengelände.

Das Bergwerk Schlägel & Eisen besaß vier Schachtanlagen mit insgesamt acht Schächten. Bedingt durch die touristische Erschließung des Landschaftsparks Hoheward und die kulturelle Nutzung ist vor allem die Zeche Ewald für Herten inzwischen recht bekannt. Die Schlägel & Eisen ist jedoch das zweite von drei großen Bergwerken der Stadt, das vor allem in den nördlichen Stadtteilen auf verschiedenen Schachtanlagen förderte. Das dritte ist die Zeche Westerholt.

Zeche Schlägel & Eisen III / IV / VII

Benannt ist die Zeche Schlägel & Eisen nach den beiden wichtigsten Werkzeugen im Bergbau, die zugleich Symbol für den Montansektor und im Ruhrgebiet allgegenwärtig sind. Die Förderung begann 1877 auf dem Gelände der Schachtanlage I / II in Disteln, die wir später noch erreichen.

Diese ![]() Schachtanlage Schlägel & Eisen III / IV / VII begann 1897 mit der Förderung. Der Radweg folgt der ehemaligen Kohleverladung auf die Schiene, die von einigen Anlagen überbrückt wurde. Davon ist nichts mehr erhalten. Von den drei Fördergerüsten stehen noch zwei, das 37 m hohe rote, dreibeinige Strebengerüst über Schacht III und das 64 m hohe weiße Stahlkastengerüst über Schacht IV. Letzteres wurde erst 1985 erbaut. Auffällig sind auch die großen Grubenlüfter am Schacht IV. Einige Gebäude wie zum Beispiel der Haupteingang sind heute noch erhalten und haben zum großen Teil schon eine neue Nutzung.

Schachtanlage Schlägel & Eisen III / IV / VII begann 1897 mit der Förderung. Der Radweg folgt der ehemaligen Kohleverladung auf die Schiene, die von einigen Anlagen überbrückt wurde. Davon ist nichts mehr erhalten. Von den drei Fördergerüsten stehen noch zwei, das 37 m hohe rote, dreibeinige Strebengerüst über Schacht III und das 64 m hohe weiße Stahlkastengerüst über Schacht IV. Letzteres wurde erst 1985 erbaut. Auffällig sind auch die großen Grubenlüfter am Schacht IV. Einige Gebäude wie zum Beispiel der Haupteingang sind heute noch erhalten und haben zum großen Teil schon eine neue Nutzung.

Dabei ist das Gelände mit Straßen und Durchgängen erschlossen, sodass man zwischen den Fördertürmen und übrigen Gebäuden spazieren oder fahren kann. Es gibt Rastplätze am Wegesrand und einen Parkourplatz.

Auf dem Areal befanden sich außerdem zwei Bergehalden, die jedoch bereits in den 1950er Jahren nicht mehr in historischen Abbildungen zu sehen sind und teilweise vom 1941 in Betrieb gegangenen Schacht VII samt Nebengebäuden überdeckt ist.

Maschinenhalle von Schlägel & Eisen

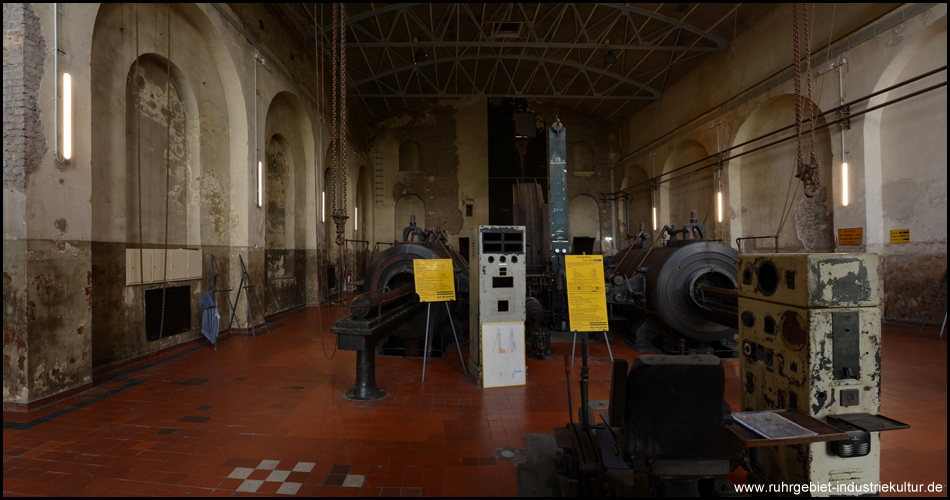

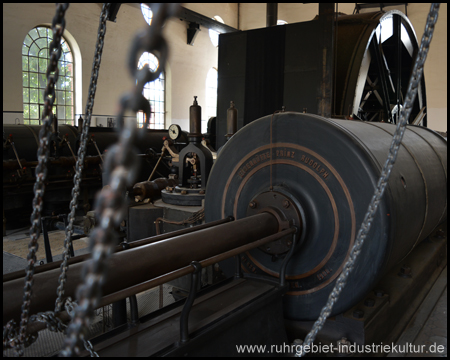

Die alte Maschinenhalle vom Schacht III ist zeitgleich mit dem kleineren roten Fördergerüst von Schacht III im Jahr 1896 errichtet worden. Der benachbarte Baustein der zweiteiligen Halle mit dem doppelten Tonnendach wurde in den 1950er Jahren zu einer Waschkaue umfunktioniert. Seit 1997 ist die Halle ein Industriedenkmal und Eigentum der Industriedenkmalstiftung.

Hier steht die alte Zwillings-Dampffördermaschine von der Gutehoffnungshütte aus dem Jahre 1897. Neben der beeindruckenden Maschine sind auch die Architektur mit den Dachträgern und die Wände mit künstlerisch gestalteten Ornamenten, die unter herabblätternder Farbe zum Vorschein kommen, bemerkenswert.

Führungen auf dem Gelände und in der Maschinenhalle jeden 1. und 3. Sonntag im Monat um 14.00 am roten Förderturm. Gegen Gebühr – bitte Internetseite der Industriedenkmalstiftung beachten (Adresse in den Linktipps ganz unten). Die Fotos stammen von einem Tag des offenen Denkmals.

Von Schlägel & Eisen nach Scherlebeck

Wir verlassen das Zechengelände und überqueren die Feldstraße über eine Ampel. Nach 800 Metern erinnert die Bushaltestelle „Bahnübergang“ noch an eine Kreuzung des Schienenweges mit der Backumer Straße. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, rechts in das Backumer Tal abzubiegen. Dies ist ein Naherholungsgebiet mit dem Schwimmbad, das den einfallsreichen Namen Copa ca Backum in Anlehnung an die berühmte Copacabana in Rio de Janeiro trägt.

Einige hundert Meter weiter zweigte von der Zechenbahn ein Anschlussgleis zur nicht einmal ein Kilometer in nördlicher Richtung entfernten Schachtanlage Schlägel & Eisen V / VI, auch ![]() Zeche Scherlebeck genannt, ab. Über die Straße Über den Knöchel (links abbiegen, im Kreisverkehr geradeaus; insgesamt ca. 1,5 km hin und zurück) ist die dritte Schachtanlage des Bergwerks recht gut in einem Abstecher erreichbar.

Zeche Scherlebeck genannt, ab. Über die Straße Über den Knöchel (links abbiegen, im Kreisverkehr geradeaus; insgesamt ca. 1,5 km hin und zurück) ist die dritte Schachtanlage des Bergwerks recht gut in einem Abstecher erreichbar.

Maschinenhalle der Zeche Scherlebeck

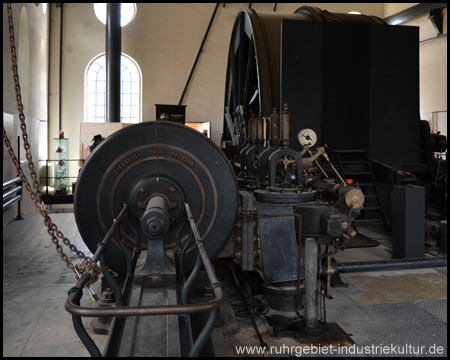

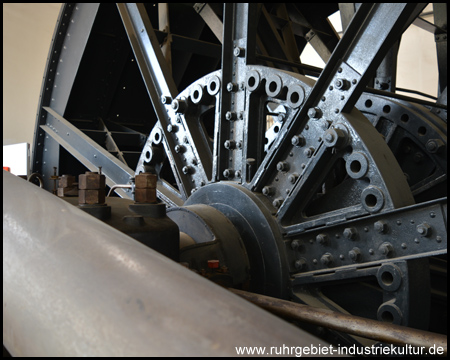

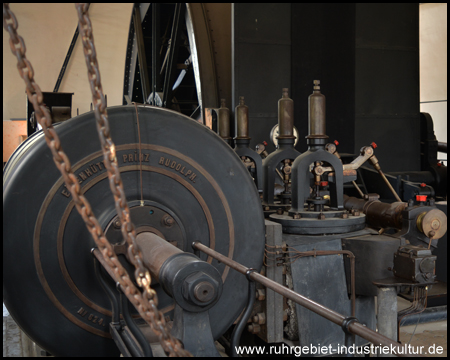

Die erste Kohle wurde 1901 im Stadtteil Scherlebeck gefördert. Etwa aus dieser Zeit stammt auch die Maschine hier im nördlichen Maschinenhaus. Bereits 1929 wurde die Kohleförderung eingestellt, die Anlage blieb jedoch noch einige Jahrzehnte in Betrieb. Kurz vor der endgültigen Einstellung des Betriebs wurden einige Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Während viele Anlagen abgerissen sind und einem Parkplatz, einem Wohngebiet, einer Parkanlage oder einem ALDI-Supermarkt gewichen sind, gibt es hier zum Beispiel noch einen Kindergarten im historischen Gemäuer.

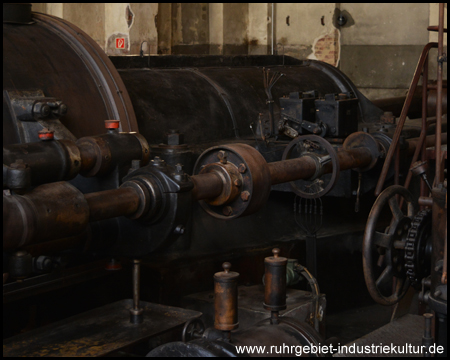

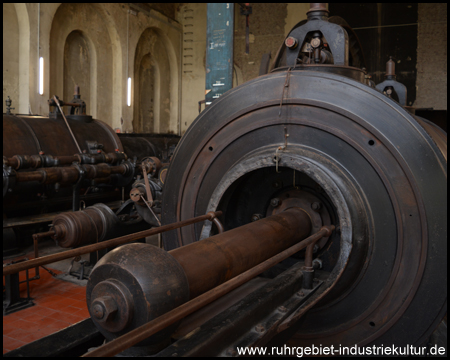

Glanzpunkt ist jedoch die große Maschinenhalle vom Schacht 5. Die von Schacht 6 mit einer ähnlichen Fördermaschine existiert nicht mehr. Es ist ein schönes Gebäude mit großen Rundfenstern. Die eine Hälfte der Halle beherbergt eine Ausstellung und Veranstaltungsraum, in der anderen ist die wohl älteste Zwillings-Dampffördermaschine Westfalens (nach telefonischer Absprache mit dem Förderverein oder bei besonderen Anlässen) zu besichtigen.

Die Treppe vom Eingang auf der Rückseite führt zur großen Halle mit der Maschine der Eisenhütte Prinz Rudolph von 1900. Besonders auffällig ist die ungewöhnlich breite Treibscheibe am Ende der Maschine. Die gewaltige und zugleich filigrane Mechanik beeindruckt. Ein Augenmerk ist auf den Fußboden zu legen, der früher in der Industriearchitektur einen völlig anderen Stellenwert als heute hat. Er besteht aus Fliesen mit einem Blumen-Muster.

Von Scherlebeck zur Kunstmeile

Kurz hinter dem ehemaligen Bahnabzweig durchschneiden wir das ![]() Naturschutzgebiet Kellergatt. Bisher war nicht recherchiert, ob es sich um eine Bergehalde oder eine Mülldeponie gehandelt hat. Doch eine Leserzuschrift nach der Frage in diesem Absatz hat dies ein wenig klargestellt:

Naturschutzgebiet Kellergatt. Bisher war nicht recherchiert, ob es sich um eine Bergehalde oder eine Mülldeponie gehandelt hat. Doch eine Leserzuschrift nach der Frage in diesem Absatz hat dies ein wenig klargestellt:

„Als Jugendlicher habe ich mit meinen Eltern in unmittelbarer Nähe des Kellergatt gewohnt. Das muss etwa 1946 / 47 gewesen sein. Die Gegend war trotz Verbot unser bevorzugter Spielplatz neben der Zeche Schlägel und Eisen I / II in Disteln. Es gab dort damals neben einer Müllhalde eine Kippstelle für Berge aus der Zeche Schlägel und Eisen III / IV / VII und einen Spülteich in den über Rohrleitung die Kessekasche aus dem Kraftwerk entsorgt und das Kellergat aufgefüllt wurde.“

Fritz B. per E-Mail

Eine dritte Anschüttung in den 1950er Jahren ist weitere 250 Meter dahinter in der Rechtskurve linksliegend zu erkennen. Mit den beiden Bergehalden vom Zechengelände sind wir jetzt schon bei fünf. Die Bahnstrecke führt in einem Bogen nach Süden und erreicht den Vorort Disteln.

An einem schöngelegenen und gut genutzten Rastplatz besteht neben einer Sitzmöglichkeit ein guter Aussichtspunkt in Richtung unseres Ziels, denn hier hebt sich die Halde Hoheward am Horizont ab.

Der Weg, der den Rastplatz passiert, führt übrigens bei Bedarf zu den Wassertürmen von Herten.

Abstecher zu den „Twin Tower von Herten“

Auf etwa 107 Metern Höhe über dem Meeresspiegel stehen Wassertürme von Gelsenwasser an der Westerholter Straße. Durch ihre hervorstechende Lage sind die blau-grünen Wasserbehälter weit sichtbar und eine Landmarke in der Umgebung. In Sichtweite der Türme liegt der höchste natürliche Punkt Hertens, sieht man von der Halde Hoheward ab. Sie dienen der Wasserversorgung der Umgebung und erzeugen durch die Höhenlage den notwendigen Wasserdruck im Leitungsnetz.

Der erste der beiden Türme wurde 1909 errichtet. Als klassischer Wasserturm besitzt er einen gemauerten Unterbau mit Wohnungen des Wärters. Auf ihm aufgesetzt wurde ein Intze-Behälter, der heute so schön blau-grün angestrichene Speicher, der vom Wasserwerk am Halterner See gespeist wird. Es handelt sich dabei um eine besondere vom Bauingenieur Otto Intze (1843-1904) entwickelte Bauart, die den Druck des Wassers besser auf das darunterliegende Bauwerk abgibt.

Dabei werden die maximal 9.000 m³ Wasser, die die Türme insgesamt fassen, vor allem nachts aus Haltern eingefüllt und tagsüber verbraucht. Dies dient einer effizienten Energienutzung und wird vom dortigen Wasserwerk gesteuert. Im gerade erblühenden Ruhrgebiet sollte die Anlage die Wasserversorgung im nördlichen Revier sicherstellen. Im Jahre 1935 erhielt der erste Turm einen Bruder. Es ist kein echter Zwilling, da es sich beim neueren Turm um eine Unterbaukonstruktion aus Stahl handelt, die keine Wohnräume beinhaltet. Sie sind beide heute noch aktiv und nach wie vor Bestandteil der regionalen Wasserversorgung.

Prinzipiell ist das Gelände für Besucher unzugänglich. Einzige Ausnahme bildet der Tag des offenen Denkmals.

Halde Disteln

An der Akkoallee haben wir Disteln erreicht, einem Vorort von Herten direkt an der Stadtgrenze zu Recklinghausen. In der Nähe befand sich die Schachtanlage Schlägel & Eisen I / II. Nach dem Abriss der meisten Anlagen und Überbauung durch ein Gewerbegebiet mit Supermarkt oder Baumarkt ist heute kaum noch zu erkennen, wo sich einst das bereits in den 1940er Jahren aus der Förderung genommene Zechengelände und die Bahnverladung befanden.

Ein Relikt ist ein Höhenzug, der sich nördlich der ehemaligen Eisenbahn, zwischen dem neuen Gewerbegebiet Zechenstraße und der neu entstandenen Wohnsiedlung südlich an der Tiergartenstraße versteckt. Von der Kreuzung An der Halde mit der Tiergartenstraße führt ein Weg in eine kleine parkähnliche Anlage mit einem Spielplatz. Es ist für die Bewohner die kürzeste und ruhigste Fußweg-Verbindung zu Supermarkt, Läden oder Bäckereien an der nahen Josefstraße.

Die auch unter dem Namen Halde Disteln bekannte Halde Schlägel & Eisen I / II erstreckte sich über 5,5 Hektar nördlich der Schachtanlage. Zuletzt war sie bewaldet und wurde gegen Ende der 1980er Jahre bis in die 1990er Jahre vermutlich vollständig abgetragen. Große Flächen wichen dem Gewerbegebiet an der neuen Zechenstraße. Gleichzeitig entstand auf einem Teil des Haldengeländes ein neuer kleiner Höhenzug von etwa 1,5 Hektar Fläche.

Bei einer Böschungshöhe von maximal 13 Metern (Ostteil) wird eine absolute Höhe von 81,1 Metern über dem Meeresspiegel erreicht. Am höchsten Punkt weitet sich der Kamm zu einem dreieckigen, kleinen Plateau auf. Zugänge befinden sich jeweils ganz im Osten und Westen sowie als Trampelpfad über die Flanke von Norden. Die Böschungen sind dicht bewachsen, der Weg wird freigehalten. Dennoch hält sich die Aussicht in Grenzen und reicht über die benachbarten Wohngebiete, auf Baumarkt und Supermarkt sowie weiter hinten auf die nicht weit entfernte Großhalde Hoheward mit dem Horizontobservatorium.

Halde Akkoallee

Haben wir die Straße mit Mittelinsel überquert, so wartet schon die nächste Halde auf uns. Die Halde Akkoallee entstand vermutlich in den 1940er Jahren und erstreckt sich auf nur 0,5 ha rechts von uns hinter dem Rohr. Noch heute ist das Gelände etwa 5 Meter über der Umgebung hervorstechend und bewaldet oder mit Büschen bewachsen. Es ist übrigens das siebte thematisierte Landschafsbauwerk in Form einer Deponie oder Halde am Weg.

Rund 600 Meter weiter liegt der Abzweig am alten Gleisdreieck, an dem wir uns entscheiden müssen. Ein Gleisdreieck verbindet im Grundsatz mehrere Strecken in mindestens drei Richtungen miteinander. Geradeaus geht es noch etwa 2,6 Kilometer bis zur Zeche, Halde und dem Landschaftsbauwerk General Blumenthal (Nummer Acht und Neun). Auf dem kurzen Abstecher, der „Kunstmeile„, gelangt man bis in die Innenstadt von Recklinghausen.

Abzweig auf die Zechenbahntrasse General Blumenthal

Vom Gleisdreieck aus verlief eine Bahnstrecke zur Zeche General Blumenthal I / II und dann weiter zum heutigen Hauptbahnhof sowie in einem Bogen um die Bergehalde zum Ostbahnhof. Etwa 2,6 Kilometer dieser Strecke sind heute ebenfalls ein Bahntrassenradweg, der zur Allee des Wandels dazugezählt wird.

Hat man das Gleisdreieck mit der übrig gebliebenen Stahlfachwerkbrücke über die Hamm-Osterfelder Bahn hinter sich gelassen, ist die Zechenbahn Blumenthal schnurgerade. Das Ende der Trasse ist unmittelbar am Landschaftsbauwerk der Schachtanlage. Der Radweg führt dahinter entlang des Hellbachs weiter Richtung Innenstadt. Dies tut er allerdings nicht mehr auf der alten Bahntrasse.

Entlang des Radwegs stehen die sogenannten Mückenhäuser. Das sind Straßenlaternen mit gebogenem Peitschenmast, wie er im Ruhrgebiet häufig verbreitet ist, und einem zusätzlichen Lampenschirm, der jeweils ein anders geformtes geometrisches Gebilde darstellt. Meist sind dies Körper, die sich aus verschieden kombinierten Dreieck-Seiten zusammensetzen. Tags wie nachts sind die Laternen, die vom Künstler Michael Sailstorfer entworfen wurden, interessant anzuschauen. Die 1,6 Kilometer zwischen dem ersten und dem letzten Mückenhaus entsprechen ziemlich genau der Streckenlänge einer Meile. Passend dazu wird die Trasse hier zur sogenannten Kunstmeile.

Von der Kunstmeile zur Halde Hoheward

Wir wählen den rechten Abzweig. Eine Brücke quert die tieferliegende Hertener Bahn. Dabei bildete diese eine Seite eines Gleisdreiecks, einer Schienenkreuzung mit Verbindungsmöglichkeit in alle Richtungen.

Es geht leicht bergab. Hinter der Brücke, die wir nach etwa 200 Metern überqueren, liegt rechts die zehnte Bergehalde am Streckennetz – die Halde Spanenkamp oder auch Halde Stuckenbusch. Nicht einmal einen Kilometer südöstlich von der Halde in Disteln breitet sie sich fächerförmig von der Bahnstrecke ausgehend mitten im Wald aus. Sie liegt genau an der Stadtgrenze zwischen Herten und Recklinghausen und ist etwas über 7 ha groß. Benannt ist sie nach der Straße Spanenkamp in der Siedlung Stuckenbusch.

Auf die Bergemassen wurde wohl Anfang der 1980er Jahre, lange nach Abschluss der Bergeschüttung in den 1950er Jahren, für einen kurzen Zeitraum noch Bodenmaterial aufgestockt. Auf geneigtem Gelände reicht der höchste Punkt auf 61 Meter über den Meeresspiegel. Mit bis zu maximal fünf Metern überragt sie das Gelände. An ihrer westlichen Böschung verläuft der renaturierte Resser Bach zusammen mit einem Waldpfad. Schon lange ist die Halde an Böschung und auf dem ausgedehnten, flachen Haldentop bewaldet. Ausblicke ergeben sich durch die geringe Höhe und den Bewuchs jedoch nicht.

Die nächsten zweieinhalb Kilometer verlaufen recht entspannt und zügig. Die Strecke wendet sich links in Südrichtung. Abermals ist, inzwischen deutlich näher, der „Gebirgszug“ zu erkennen, auf den wir zufahren. Der Berg ruft bereits von Weitem – genauer gesagt ruft die Nummer elf.

Hinter dem Resser Bach lag die 1908 in Betrieb gegangene Schachtanlage V der Zeche Ewald, dem zweiten großen Bergwerk an der Allee des Wandels. Allerdings handelt es sich an dieser Stelle nur um eine kleine Anlage zur Bewetterung. Schließlich überqueren wir noch die Autobahn A2.

Vorläufiges Ende im Landschaftspark Hoheward

Am Fuße der Halde endet der Weg ziemlich abrupt an einem Gitter. Es versperrt das Portal zum ca. 640 Meter langen Tunnel, der mitten unter der ![]() Großhalde Hoheward verläuft. Ein Ausbau für den Radweg ist in Planung. Dieser Tunnel hat die Besonderheit, einer der wenigen seiner Art zu sein, die zuerst da waren, bevor der Berg existierte, den er untertunnelt. Die Bahnstrecke ist nämlich älter als die Halde, die die Bahntrasse erst ab den 1990er Jahren überdeckte. Zuvor wurde der Tunnel gebaut und überdeckt. Bis dahin verlief die Strecke zwischen den zwei zunächst separat liegenden Halden Ewald und Emscherbruch durch das sogenannte Hoheward-Tal, das es heute nicht mehr gibt.

Großhalde Hoheward verläuft. Ein Ausbau für den Radweg ist in Planung. Dieser Tunnel hat die Besonderheit, einer der wenigen seiner Art zu sein, die zuerst da waren, bevor der Berg existierte, den er untertunnelt. Die Bahnstrecke ist nämlich älter als die Halde, die die Bahntrasse erst ab den 1990er Jahren überdeckte. Zuvor wurde der Tunnel gebaut und überdeckt. Bis dahin verlief die Strecke zwischen den zwei zunächst separat liegenden Halden Ewald und Emscherbruch durch das sogenannte Hoheward-Tal, das es heute nicht mehr gibt.

Beide Halden sind zu einer Großhalde zusammengewachsen, die heute im Landschaftspark Hoheward als riesiges Naherholungsgebiet nutzbar ist. Es ist die größte Haldenlandschaft im Ruhrgebiet und auf dem europäischen Kontinent. Auf ihrer Spitze steht knapp 100 Meter über der Umgebung das weithin sichtbare Horizontobservatorium als Landmarke und eine große Sonnenuhr gibt die Zeit an.

Direkt links neben dem Tunnelportal, dem derzeitigen Ende der Allee des Wandels, führt ein Zick-zack-Weg bergauf bis zu einem Aussichtsbalkon, der direkt über dem Tunnel gebaut wurde. Von hier lässt sich gut auf den Verlauf der Trasse bis zum Portal blicken. Am Balkon verläuft die sogenannte Balkonpromenade vorbei. Auf ca. 5,5 Kilometern Länge umrundet sie die Halde nahezu auf ebener Höhe. Man hat nun die Auswahl, ob man links oder rechts auf der Balkonpromenade fahren möchte.

Tourenvorschlag Rundweg über Schloss Herten

Wir sind nun am Ziel. Man könnte nun dieselbe Strecke zurückfahren oder aber auch über den Schlosspark Herten eine große Runde drehen. Dazu die Halde rechts oder links umrunden und an der Zeche Ewald abfahren zur Ewaldstraße. Es geht unter der Autobahn her und vor dem Supermarkt links.

Vielleicht 200 m weiter biegen wir rechts auf die ![]() Kunstachse Burgenland. Sie führt fast 2 Kilometer durch den Wald zum Schloss Herten. Rechts und links lassen sich an mehreren Stellen Hügel erkennen, auf denen zum Teil Modelle einer Zeche mit Fördertürmen und Schornsteinen stehen – eine Kombination von Land-Art und skulpturaler Kunst im öffentlichen Raum.

Kunstachse Burgenland. Sie führt fast 2 Kilometer durch den Wald zum Schloss Herten. Rechts und links lassen sich an mehreren Stellen Hügel erkennen, auf denen zum Teil Modelle einer Zeche mit Fördertürmen und Schornsteinen stehen – eine Kombination von Land-Art und skulpturaler Kunst im öffentlichen Raum.

Alle Wege führen zum ![]() Schloss Herten und das passieren wir links. Die gepflasterte Zufahrt führt zum Resser Weg. An der Ampel biegen wir links ab auf den straßenbegleitenden Radweg. Nach 500 m geht es an der nächsten Ampel rechts auf die Hertener Straße, bis wir nach kurzer Zeit auf dem abgetrennten Randstreifen die Kreuzung mit der Westerholter Straße erreicht haben. Geradeaus kommen wir zum Ausgangspunkt am Bahnübergang, links geht es zum „Alten Dorf“, die alte Freiheit Westerholt.

Schloss Herten und das passieren wir links. Die gepflasterte Zufahrt führt zum Resser Weg. An der Ampel biegen wir links ab auf den straßenbegleitenden Radweg. Nach 500 m geht es an der nächsten Ampel rechts auf die Hertener Straße, bis wir nach kurzer Zeit auf dem abgetrennten Randstreifen die Kreuzung mit der Westerholter Straße erreicht haben. Geradeaus kommen wir zum Ausgangspunkt am Bahnübergang, links geht es zum „Alten Dorf“, die alte Freiheit Westerholt.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten:

51°36’15.14″N, 7° 05’39.12″E – Start in Westerholt

51°35’53.42″N, 7° 05’23.84″E – Kapelle Westerholt

51°35’51.25″N, 7° 05’26.41″E – Schloss Westerholt

51°36’29.63″N, 7° 07’02.91″E – Zeche Schlägel & Eisen III / IV / VII

51°36’15.31″N, 7° 09’24.89″E – Aufstieg Halde Disteln

51°36’09.82″N, 7° 09’23.16″E – Zeche Schlägel & Eisen I / II

51°37’02.93″N, 7° 09’28.21″E – Wassertürme Herten

51°36’12.33″N, 7° 09’52.96″E – Halde Akkoallee

51°36’04.45″N, 7° 10’26.52″E – Abzweigstelle Blumenthal / Hoheward

51°35’45.56″N, 7° 10’02.82″E – Halde Spanenkamp

51°35’14.05″N, 7° 09’49.30″E – Zeche Ewald V

51°34’18.06″N, 7° 09’49.83″E – Nördliches Tunnelportal Hoheward

51°34’19.47″N, 7° 08’49.57″E – Zeche Ewald

51°35’30.07″N, 7° 07’49.56″E – Schloss Herten

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32):

368020 m, 5718738 m – Start in Westerholt

367709 m, 5718075 m – Kapelle Westerholt

367756 m, 5718007 m – Schloss Westerholt

369643 m, 5719144 m – Zeche Schlägel & Eisen III / IV / VII

372363 m, 5718632 m – Aufstieg Halde Disteln

372325 m, 5718464 m – Zeche Schlägel & Eisen I / II

372463 m, 5720101 m – Wassertürme Herten

372901 m, 5718527 m – Halde Akkoallee

373540 m, 5718267 m – Abzweigstelle Blumenthal / Hoheward

373070 m, 5717695 m – Halde Spanenkamp

372785 m, 5716728 m – Zeche Ewald V

372752 m, 5714998 m – Nördliches Tunnelportal Hoheward

371593 m, 5715071 m – Zeche Ewald

370494 m, 5717281 m – Schloss Herten

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.

Quellen und weitere Informationen:

Allee des Wandels als Bahntrassenradweg: www.bahntrassenradeln.de

Industriedenkmalstiftung (Zeche Schlägel & Eisen): www.industriedenkmal-stiftung.de

Zeche Schlägel & Eisen bei Ruhrzechenaus: www.ruhrzechenaus.de