Die Zeche Hannover in Bochum

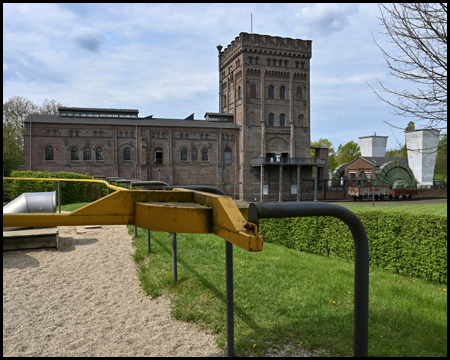

Wie eine Burg begrüßt der gewaltige quadratische Förderturm der Zeche Hannover im Bochumer Stadtteil Hordel seine Besuchenden. Doch entgegen dem Eindruck, der sogar noch durch die angedeuteten Zinnen und die Fenster verstärkt wird, hat dieser Turm mit Burgen oder Schlössern nichts zu tun.

Hier lässt sich rund um diesen alten steinernen Förderturm eines Bergwerks ein ganz besonderes Industriemuseum im Ruhrgebiet besuchen mit einer eindrucksvollen Maschinenhalle samt Dampf-Fördermaschine und dem Gebläsehaus, während die Kinder nebenan auf einem Miniaturmodell des Bergwerks den Beruf der Bergarbeiter spielen und Schätze aus der Tiefe fördern können.

Das LWL-Industriemuseum Zeche Hannover ist allerdings nicht das einzige Ziel in diesem Beitrag. Ich nehme Sie nämlich noch mit in die unmittelbare Umgebung der Hauptschachtanlage, um zwei Halden sowie eine Parkanlage auf einer weiteren Schachtanlage vorzustellen.

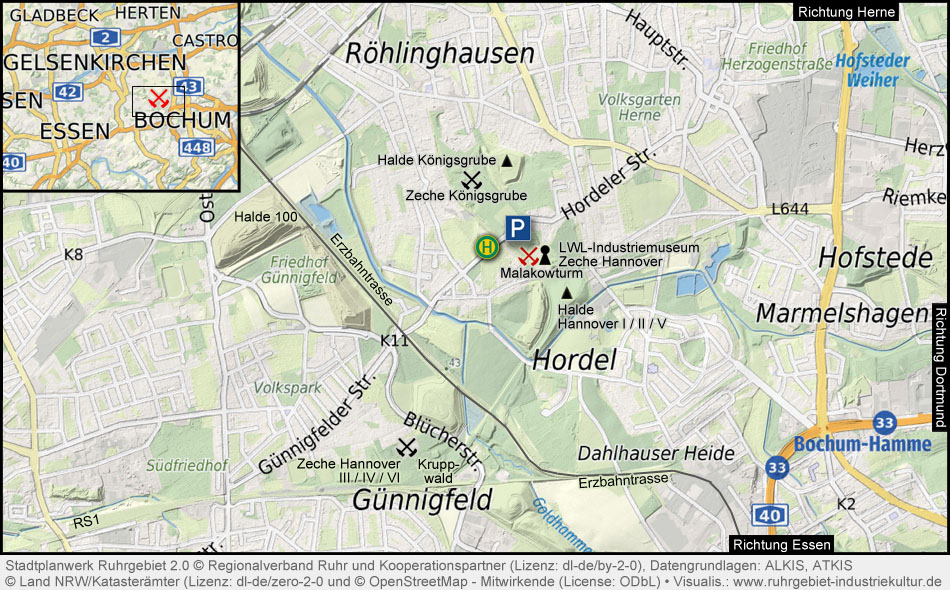

In der Übersichtskarte sind die hier vorgestellten Orte eingezeichnet. Von der zentralen Erzbahntrasse aus werden alle Ziele bequem mit dem Fahrrad erreicht, demnächst auch vom Radschnellweg RS1. Ausführliche Informationen zur Anreise finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

Wie schon in der Karte zu sehen ist, gruppieren sich die Ziele in drei Kerngebiete – am LWL-Industriemuseum (rotes Symbol), am Kruppwald in Günnigfeld im Süden und rund um die ehemalige Zeche Königsgrube im Norden. Folgende Themen sind dabei Teil dieser Seite:

Bereich LWL-Industriemuseum

Zeche Hannover I / II / V

Malakowturm

Zeche Knirps

Halde Hannover

Bereich Kruppwald Günnigfeld

Zeche Hannover III / IV / VI

Ehemalige Halde / Kruppwald

Bereich Königsgrube

Halde Königsgrube

Ein wenig Geschichte vorab: Vom Beginn bis zum Ende der Zeche Hannover

Der Betrieb der Zeche Hannover begann 1860. Es entstanden die Schächte I und II und auch die zwei steinernen Malakowtürme darüber, die über die Maschinenhalle miteinander verbunden waren. Nur kurze Zeit nach der Aufnahme der regulären Förderung begannen die Teufarbeiten an der neuen Schachtanlage 2 bei Günnigfeld. Den Ausbau zur Großzeche verdankt die Zeche Hannover der Übernahme durch den Industriellen Alfred Krupp.

In den 1940er Jahren wurde der zweite Malakowturm über Schacht II abgerissen und durch einen deutlich höheren Stahlfachwerkturm ersetzt. Es erfolgten in der Nachkriegszeit die Zusammenlegung mit der Zeche Hannibal in Bochum-Hofstede, die Übernahme der benachbarten Zeche Königsgrube im heutigen Herne-Eickel und der Zusammenschluss mit den Zechen Constantin der Große und Mont-Cenis. Als letzte Schachtanlage in Bochum wurde Hannover I / II / V im Jahre 1973 im Zuge der Kohleabsatzkrise stillgelegt.

Das LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Kurz nach der Schließung des Bergwerks wurden die meisten Anlagen und Einrichtungen abgerissen und die Schächte verfüllt. Erhalten blieben der alte Malakowturm über Schacht I, die benachbarte und ehemals die Zwillings-Fördertürme verbindende Maschinenhalle sowie das Lüftergebäude. Das Zechengelände wurde vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) übernommen, restauriert und ab 1995 als Industriemuseum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wenig später entstand der Themenspielplatz Zeche Knirps, ein pädagogischer Spielplatz in Form von und mit Arbeitsabläufen einer Zeche. Dazu später mehr.

Das Luftbild zeigt zunächst ganz gut die kleine Anlage des LWL-Industriemuseums Zeche Hannover. Es gibt einen Biergarten und Gastronomie im Lüftergebäude, ein WC direkt daneben und einen kleinen Souveniershop. Vergeblich sucht man eine Kasse: der Eintritt zum Gelände ist nämlich frei.

Der Malakowturm der Zeche Hannover

Ohne Frage ist der steinerne Turm das beeindruckendste Bauwerk der Zeche, das zwar an eine Burg erinnert, jedoch keine ist. Malakowtürme (auch in der Schreibweise Malakofftürme) sind dickwandige Stein-Fördertürme, die nicht umsonst wegen ihrer Ähnlichkeit nach einem geschichtsträchtigen Fort auf der Krim benannt sind. Sie erinnern durch ihre Bauweise mehr an eine Festung als an einen Aufzugsschacht für den wertvollen Rohstoff aus der Erde und stehen heute zum größten Teil zu Recht unter Denkmalschutz.

Leider gibt es nicht mehr viele erhaltenen Malakowtürme im Ruhrgebiet, beispielhaft jedoch an der Zeche Ewald, Zeche Fürst Hardenberg oder Zeche Carl sowie als einziges in der noch erhaltenen Doppel-Bauweise an der Zeche Holland. Ein besonders gut erhaltenes und eindrucksvolles Exemplar lässt sich hier im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover von innen und außen ausgiebig besichtigen.

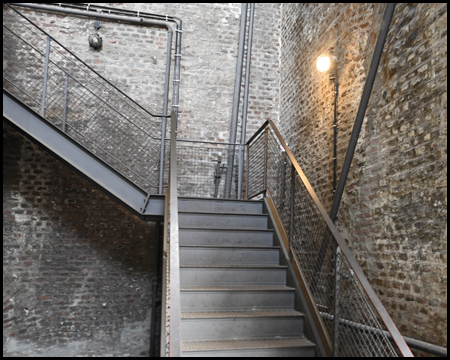

Wir betreten also das Gelände durchs offene Tor und gehen links vom Turm die Treppe hinauf in die erste Etage. Alternativ gibt es einen Aufzug. Dann können wir noch ein Stück höher in den Turm steigen, wenn wir die Maschinenhalle links zunächst ignorieren.

Maschinenhalle mit Dampfmaschine

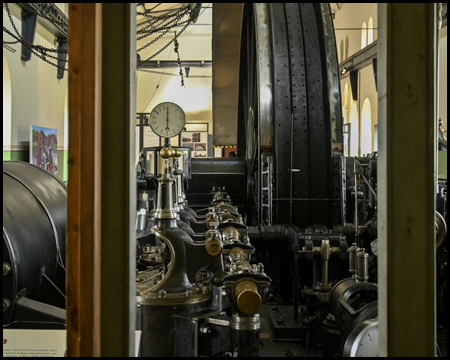

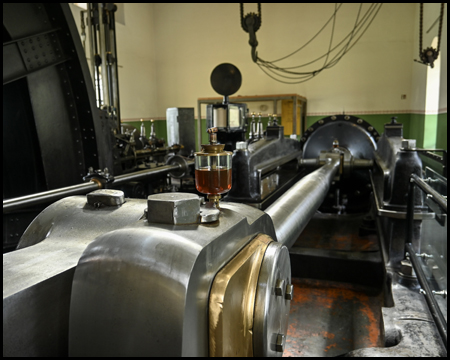

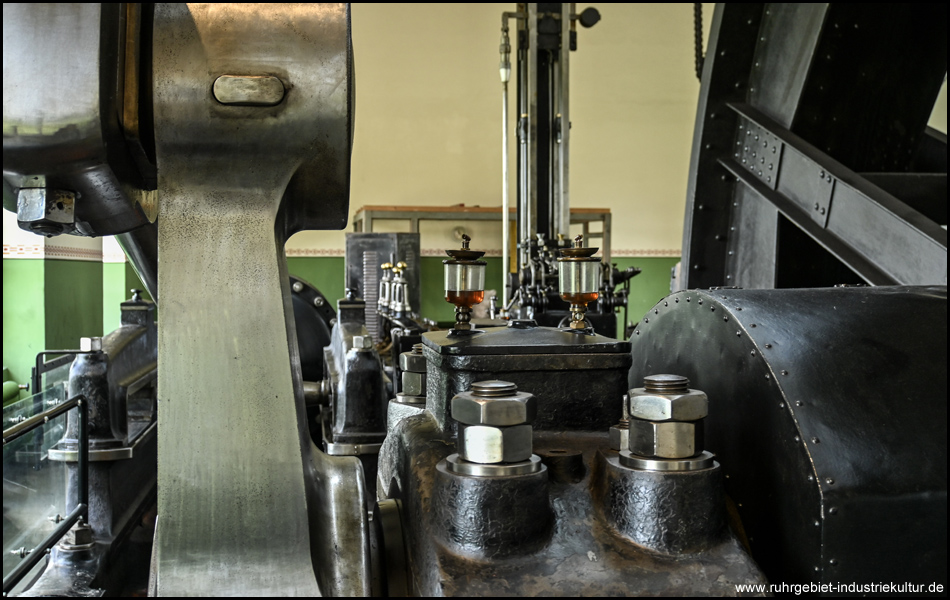

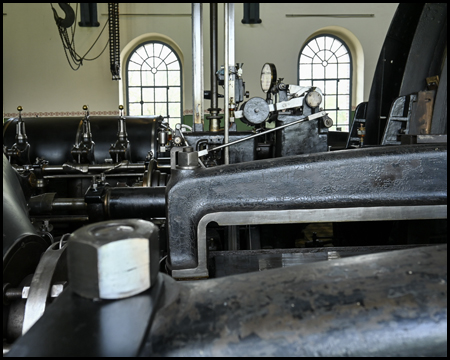

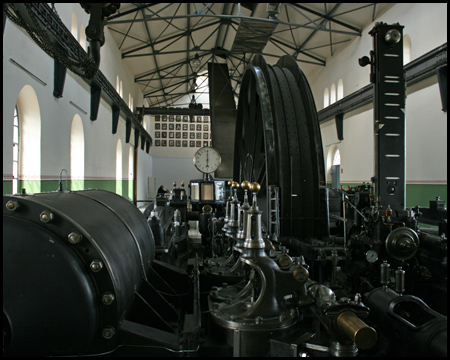

In der Maschinenhalle wartet eine eindrucksvolle und restaurierte Dampf-Fördermaschine aus dem Jahre 1893 auf uns. Verschiedene Quellen ernennen sie vorsichtig zur ältesten erhaltenen Fördermaschine an ihrem ursprünglichen Einsatzort. Freunde der Mechanik geraten hier angesichts der bewegenden Teile der dunklen Maschine mit glänzenden Bauteilen und Manometern ins Schwärmen.

Größter Farbtupfer sind die gläsernen Öler, die eine glänzend-orangefarbene Flüssigkeit beinhalten und die Gängigkeit der Anlage sicherstellen. Im Zuge von Führungen oder bei besonderen Anlässen wird die Fördermaschine durch Elektromotoren in Betrieb genommen.

Die Maschinenhalle wird inzwischen für Wechselausstellungen oder Aktionen genutzt. Jeweils aktuelle Informationen dazu erhalten Sie auf der Internetseite des Industriemuseums.

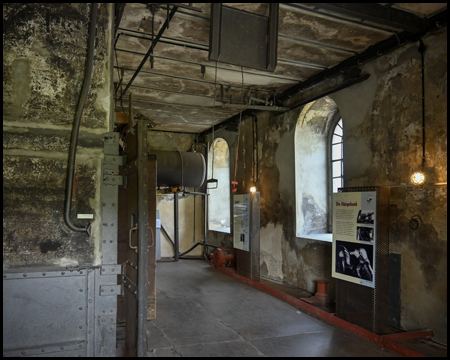

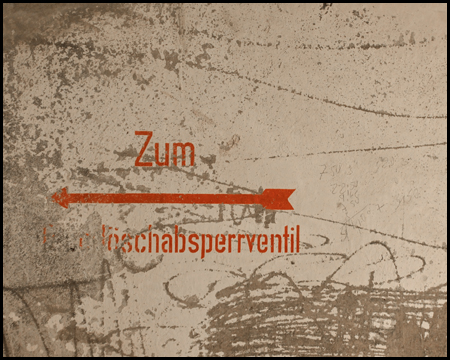

Der Weg durch die Kellergewölbe nach draußen

Ausschließlich über Treppen führt ein alternativer Weg zurück nach draußen durch die Kellerräume der Maschinenhalle und des Turmes. Hier lassen sich Duschanlagen sowie ein Ausstellungsraum, der vor allem von Kindern untersucht werden kann, besichtigen. Im Treppenhaus steht ein Grubenpferd. Am Ende steht man auf dem Vorplatz vom Anfang. Barrierefrei führt der Weg nur über den Aufzug zurück von der Maschinenhalle.

Zeche Knirps

Man muss nur die Maschinenhalle umrunden und die Gleise der Zechenbahn überqueren, um zum dahinterliegenden Spielplatz Zeche Knirps zu gelangen (ohne Treppen nur rechtsrum). Das ist ein einmaliger und für Kinder toller Themen-Spielplatz mit dem Ziel, die Abläufe in einem Bergwerk spielerisch zu erlernen. Das Spielen erfolgt unter museumspädagogischer Aufsicht.

Ins Auge fällt als erstes der kleine Malakowturm, der fast so wie sein großes Vorbild direkt daneben aussieht und der nahezu exakt an Ort und Stelle des ehemaligen Schachtes V steht. Der Spielplatz besteht jedoch wie das echte Bergwerk aus mehreren Ebenen: Kinder können in einen unterirdischen Stollen gehen, um dort „Kohle“ (zur Beruhigung aller, die die Wäsche waschen müssen: es ist feiner Kies) zu schaufeln, im Dämmerlicht auf einem Förderband zu transportieren sowie die Kohle mithilfe einer Loren-Hängebahn zu einem Schachtaufzug zu fahren. Die Eltern dürfen den Aufzug durch ein Tretlager antreiben.

Die Kohle wird nach oben gehoben und kann dann wiederum mithilfe der Loren-Hängebahn weitertransportiert werden. Natürlich lässt sich der „Malakowturm“ besteigen, im Gegensatz zu den Bergleuten früher jedoch mit einer Rutsche wieder verlassen.

An der Zeche Knirps gibt es Bänke und Tische, die für ein Picknick mitgebrachter Speisen und Getränke genutzt werden können.

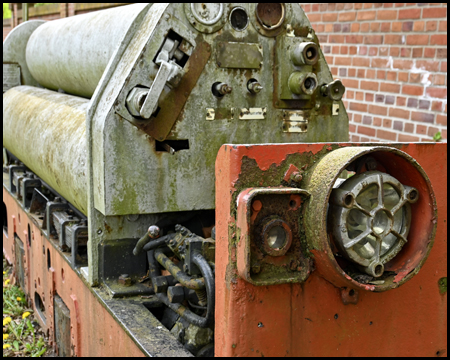

Freigelände mit allerlei Eisenbahn und Grubenbahn

Beim großen Turm, dem merkwürdig aussehenden Grubenlüfter oder dem Spielplatz geht die kleine Ausstellung von alten, rostigen oder verrotteten Grubenbahnen und Fahrzeugen unter Tage womöglich ein wenig unter. Zu sehen sind einige Loren, Lokomotiven und Personenwagen, mit denen Arbeitsgeräte, abgebaute Rohstoffe oder Bergarbeiter früher auf Schmalspurbahnen durch die Dunkelheit gefahren sind.

Auf dem Gelände parken auf Normalspurbreite jedoch auch ganz gewöhnliche Güterwaggons der „großen“ Eisenbahn. Im Gegensatz zur normalen Bahn ist hier das Überschreiten der Gleise erlaubt und das Anfassen der Wagen möglich.

Altes Lüftergebäude

Links vom steinernen Malakowturm steht ein Backsteingebäude mit Spitzgiebeln, das von zwei merkwürdigen Beton-Gebilden und grünen stählernen Ungetümen eingerahmt wird. Dabei handelt es sich um Grubenlüfter und die jeweiligen Kamine, sogenannte Austritts-Diffusoren. Diese sorgten für die Belüftung des Bergwerks, die sogenannte Bewetterung. Dadurch wurde einerseits Frischluft in den Grubenbau geleitet, andererseits wurden schädliche, giftige oder explosive Gase herausgezogen. Außerdem wird das Tunnelsystem unter Tage dadurch auch gekühlt.

In diesem Falle handelte es sich um eine herausziehende bzw. saugende Bewetterung, wodurch die verbrauchte Luft aus der Tiefe herausgesaugt wurde. Frischluft zog dann durch den Unterdruck über andere Schächte automatisch nach.

Das Lüftergebäude ist heute noch erhalten und wird als Café genutzt. Es ist am Wochenende geöffnet. Hier bekommt man Snacks und Getränke. Direkt nebenan liegt die WC-Anlage.

Tipp des Autors:

Durch die gute Lage in der Nähe der Erzbahntrasse lässt sich ein Besuch besonders mit dem Fahrrad sehr gut kombinieren beispielsweise mit der Halde Rheinelbe und dem Landschaftspark Mechtenberg sowie der Zeche Zollverein in Essen in westlicher Richtung, der ZOOM-Erlebniswelt Richtung Norden oder dem Westpark nach Süden. Direkt angrenzend liegt der Königsgruber Park mit einer kleinen Bergehalde (siehe weiter unten).

Öffnungszeiten und Eintrittspreise:

Geöffnet ist das Industriemuseum im Sommerhalbjahr meist ab März Mi-Sa 14.00-18.00 Uhr, So und Feiertag 11.00-18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Zeche Knirps ist nur am Wochenende und an Feiertagen für Einzelbesucher und Familien zugänglich. Ansonsten kann der Spielplatz im Rahmen vorgebuchter Gruppen Di-Fr genutzt werden.

Zu bestimmten Terminen werden Führungen angeboten, bei der Bereiche der Zeche besichtigt werden, die man sonst nicht erreicht. Genauere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Museums zu erfragen.

Vorhanden sind ein Café mit Biergarten, das am Wochenende geöffnet hat, ein WC und ein Souveniershop.

Wenn das Tor geöffnet ist – nur Mut! Einfach eintreten. Besuchende sind willkommen und dürfen über die Treppe links vom großen Turm das monumentale Gebäude betreten.

Offizielle Internetseite: www.zeche-hannover.de

Anreise mit dem Auto:

Auf der A40 bis zur Ausfahrt 33 Bochum-Hamme, Hordel, Herne-Eickel (B226). Aus Richtung Dortmund rechts, aus Richtung Duisburg links auf die B226 Richtung Hofstede und Herne-Eickel. Am Hannibal-Einkaufszentrum links Richtung Herne-Eickel auf die Riemker Straße fahren. Im Kreisverkehr geradeaus auf die Edmund-Weber-Straße. An der vierten Kreuzung links in die Hordeler Straße, die an der Stadtgrenze an der Zeche in die Günnigfelder Straße übergeht. Direkt an der in die Günnigfelder Straße befindet sich nach einigen hundert Metern ein ausgeschilderter Parkplatz des Industriemuseums.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Günnigfelder Straße 251 in Bochum (Achtung! Stadtgrenze zu Herne direkt am Museum!)

Anreise mit Bus und Bahn:

Mit den wichtigsten Regionalexpress-Linien, der S-Bahn Rhein-Ruhr oder Regionalbahnen nach Bochum Hbf. Von dort mit dem Bus der Linie 368 Richtung Wanne-Eickel Hbf. bis Hannoverstraße (eine zuvor zum Bereitmachen: Im Zugfeld).

Alternativ von Wanne-Eickel Hbf. mit der gleichen Linie in Gegenrichtung, also nach Bochum-Ruhrpark / UCI bis Hannoverstraße (eine zuvor zum Bereitmachen: Röhlinghauser Straße).

Von der Haltestelle Hannoverstraße nach Norden wenige Schritte zur Kreuzung, dann rechts. Nach etwa 350 Metern der Beschilderung links entlang der Zechenmauer folgen. Dann stoßen Sie direkt auf den Eingang.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Vom Radweg auf der Erzbahntrasse an der Erzbahnbrücke 4 „Rote Brücke“ der Beschilderung ca. 1,2 km zur Zeche Hannover folgen. Der Weg könnte dabei auf der ehemaligen Güterbahn samt Brücke über den Hüller Bach erfolgen. Alternativ über die Hüller-Bach-Straße nach links und dann rechts halten.

Kartenmaterial / Literatur:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist die Zeche Hannover bzw. die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr West* (1:50.000), Kompass Fahrradkarte Ruhrgebiet / Bergisches Land* (1:70.000) sowie Kompass Wanderkarte Südliches Ruhrgebiet* (1:50.000).

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Abenteuer im Ruhrgebiet: Lilly, Nikolas und das Bergmannstagebuch* sowie Bochum von oben – die schönsten Luftbilder der Stadt*.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung:

Geographische Koordinaten: 51°30’16.15″N, 7° 9’51.11″E

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32): 372589 m, 5707525 m

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.

Halde Hannover I / II / V

Südlich des Industriemuseums verläuft die ehemalige Eisenbahnstrecke vom Bahnhof Wanne-Eickel zum ehemaligen Bahnhof Gelsenkirchen-Wattenscheid. Über diese sogar elektrifizierte Güterbahn wurde die Kohle der benachbarten Zechen Hannover und Königsgrube abtransportiert. Von ihr sind noch das Schotterbett und einzelne Fundamente der Oberleitungsmasten sowie Kilometersteine sichtbar.

Die Bahnstrecke bildet die südliche und östliche Begrenzung der Bergehalde der Zeche Hannover. Diese erstreckt sich sonst zwischen der Hannoverstraße und dem kanalisierten Hüllerbach parallel zur gleichnamigen Straße. Die maximale Höhe beträgt im Nordteil 74,2 Meter über dem Meeresspiegel. Unter Mittelwertbildung des Umlandes überragt sie dieses um etwa 26 Meter.

Die größten Teile der Halde sind bewachsen. Im Süden ist ein größerer nackter Abhang sichtbar. Die Begehbarkeit der Halde ist sehr eingeschränkt. Hat man den Aufstieg trotzdem gewagt, steht man schon auf dem Gipfelplateau. Das Haldentop gliedert sind in mehrere Plateaus. Die Birken zeichnen sich durch eine Vielfalt an Wuchsformen und Verwachsungen aus und bilden dadurch Stämme, die entfernt an Buchstaben des Alphabets erinnern – I und V sowie Y konnten zweifelsfrei identifiziert werden. Die Natur spielt Scrabble. Ivy – Englisch für Efeu. 15 Punkte.

Die Halde beginnt südlich der Zeche Hannover. Über ausgebaute Wege ist sie nicht erreichbar. Hier ist Klettern über die Böschung angesagt.

Die Zeche Hannover III / IV / VI – Kruppwald und Halde

Nur etwas mehr als 1 Kilometer entfernt von der Hauptschachtanlage entstand Ende der 1870er Jahre eine zweite Schachtanlage. Der Schacht III wurde 1880 in Betrieb genommen. Direkt daneben entstand wenig später Schacht IV. Nur wenige Jahre vor der Stilllegung der Förderung auf dieser Schachtanlage im Jahr 1932 ging der Schacht VI in Betrieb. In der Folgezeit blieben die Fördergerüste erhalten und die Schächte wurden zur Bewetterung der Untertage-Anlagen genutzt. Erst in den 1970er Jahren erfolgten Abriss von Teilen der Betriebsanlagen und die Verfüllung der Schächte. Große Teile des Zechengeländes wurden zu einer öffentlichen Grünanlage, dem sogenannten Kruppwald.

Die folgende Abbildung ist interaktiv steuerbar. Mit der Maus oder dem Finger kann je nach Gerät interaktiv zwischen der historischen und der aktuellen Situation gewechselt werden. Im historischen Luftbild ist die noch aktive Schachtanlage zu erkennen. Die Bergehalde ist markiert. In der heutigen Abbildung erstreckt sich hier der grüne Kruppwald mit Waldgebieten im Bereich der alten Bergehalde und Wiesenfreiflächen samt Hügel im mittleren Teil.

Aussichtshügel im Kruppwald

Nur wenige Gebäude sind auch heute noch durch Gewerbe genutzt. Auf einer Ecke des Geländes entstanden Wohnhäuser, doch den größten Teil nimmt die Grünanlage ein. Der so bezeichnete Kruppwald bedeckt den Verladebahnhof ebenso wie Hallen und Gebäude und eine kleine Bergehalde.

Im Park erinnert allerdings kaum etwas an Zeche und Halde. Einige neue Geländeformen sind entstanden, so zum Beispiel ein großer Aussichtshügel oder ein länglicher Damm. Womöglich wurde in diesen neuen Landschaftsbauwerken Schutt und Bodenmaterial eingekapselt. Die nach Osten dreifach wie Finger verzweigenden Eisenbahnstrecken sind allesamt nicht mehr in Betrieb. Die nachfolgenden Bilder zeigen Eindrücke von einem Spaziergang durch den Kruppwald. Das Bild unten rechts zeigt den Bereich der alten Halde. Hier fällt der rote Boden und die hügelige Landschaft auf, was beides noch heute ein Überrest der Aufhaldung sein könnte.

Anreise mit dem Auto:

Auf der A40 oder A448 bis zum Dreieck 32 / 1 Bochum-West. Aus Richtung Dortmund im Kreuz die Ausfahrt nehmen, aus Richtung Essen hinter dem Kreuz abfahren, aus Richtung Universität (A448) vor dem Kreuz abfahren. Aus Richtung Dortmund und Bochum rechts, aus Richtung Universität links abbiegen auf die Wattenscheider Straße, die in die Hansastraße übergeht. Nach 800m im Kreisverkehr rechts auf die Gewerbestraße. Diese geht in die Blücherstraße über. Nach 1,6 km links abbiegen in die Kirchstraße und im Bereich der Kreuzung Kruppstraße (Nähe Kirche) parken. Der Park liegt auf der linken Seite.

Zieleingabe ins Navigationssystem: Kirchstraße, Kreuzung Kruppstraße in Bochum

Anreise mit Bus und Bahn:

Von Herne Bahnhof (Richtung Dahlhausen) oder dem S-Bahnhof Höntrop (Richtung Herne) mit dem Bus der Linie 390 bis Kruppstraße (eine Haltestelle davor zum Bereitmachen: Ulrichstraße bzw. Osterfeldstraße). In die Kruppstraße laufen bis zum Kruppwald.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Der Radweg auf der Erzbahntrasse führt in der Nähe vorbei. An der „Roten Brücke“ (Erzbahnbrücke Nr. 4) von der Trasse abfahren. Hier entweder die Treppen hinunter zum die Trasse unterquerenden Weg und links oder dem Emscher-Park-Radweg bis zur Bachstraße folgen (nicht über die folgende Brücke!) und zweimal links abbiegen in den parallel zum gefahrenen Weg. Man unterquert dann die Erzbahntrasse und kommt direkt am Kruppwald heraus. Auch der RS1 im Ausbaustand 2023 hat einen Anschluss in der Nähe des Kruppwaldes.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten: 51°29’34.50″N, 7° 9’8.61″E

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32): 371737 m, 5706259 m

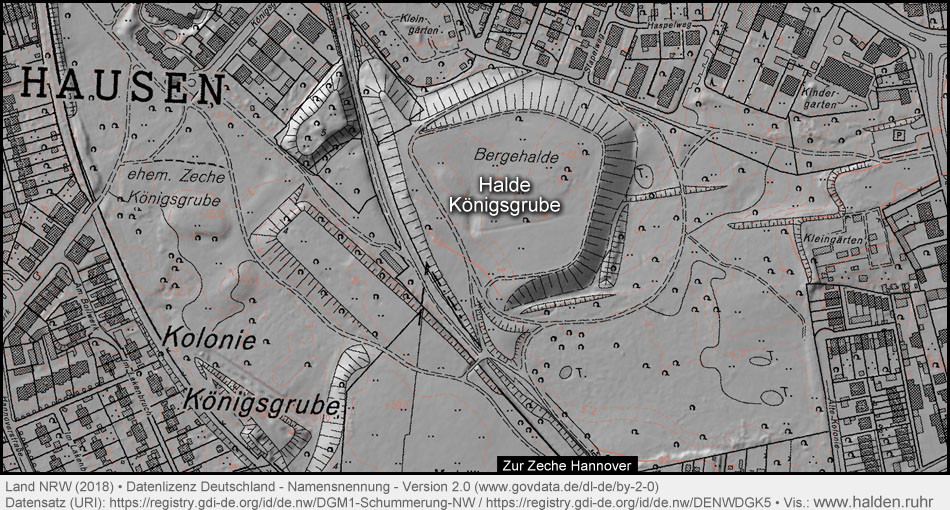

Königsgruber Park: Halde Königsgrube in Herne

Beinahe am südlichsten Punkt der Stadt Herne befand sich in einträchtiger Nachbarschaft zur Bochumer Zeche Hannover das Bergwerk Königsgrube im Ortsteil Röhlinghausen. Die Förderung der nach dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. benannten Zeche begann im Jahre 1860. Die Bezeichnung Grube für ein Bergwerk ist im Ruhrgebiet eher selten verbreitet und mehr in anderen Bergbauregionen Deutschlands zu finden, zum Beispiel im Aachener Steinkohlerevier.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verbanden sich die benachbarten Zechen, sodass die Förderung des Materials bald durch die Zeche Hannover übernommen wurde. Die Zeche Königsgrube wurde 1967 stillgelegt und Mitte der 1970er Jahre abgerissen. Nach ersten Planungen zur Nutzung der Brachfläche als Deponie und neue Siedlungsfläche entstand nach Gründung einer Bürgerinitiative eine öffentliche Grünanlage – der Park Königsgrube oder Königsgruber Park.

Kleine Bergehalde im Park

Weite Wiesen, inzwischen statthafte Wälder und breite Spazierwege zeichnen den Park Königsgrube aus. Die Standorte der vier sehr nahe zusammen liegenden ehemaligen Schächte Ernestine, Luise, Gustav und der Wetterschacht sind heute durch Protegohauben gekennzeichnet. Doch auch verschiedene Überreste von Mauern und vereinzelte Ruinen von Gebäuden sind ein Hinweis auf eine andere Nutzung des Geländes in der Vergangenheit.

Größtes Relikt über Tage ist die Bergehalde der Zeche Königsgrube. Sie liegt im Nordosten des Parks Königsgrube und ist etwa 5 ha groß. Ihr höchster Punkt liegt auf 64,7 m über dem Meeresspiegel. Über dem geneigten Gelände erreicht die Halde eine Höhe von etwa fünf bis maximal 15 Meter (Nordflanke).

Das Gipfelplateau ist eine große Wiesenfläche, die von den Büschen auf den dicht bewachsenen Böschungen eingerahmt ist. Hier und dort befinden sich kleine Grüppchen von Birken und einige feuchte Senken, in denen Wasser steht. Von der Stapelstraße vom benachbarten Wohngebiet und vom Park aus Richtung Modellflugplatz führen Wege auf die Halde, die dicht an der Böschung im Schatten der Büsche einmal umrundet werden kann. An einigen Stellen stehen Ruhebänke.

![]() Anreise zum Königsgruber Park wie zum LWL-Industriemuseum, nur auf der anderen Straßenseite.

Anreise zum Königsgruber Park wie zum LWL-Industriemuseum, nur auf der anderen Straßenseite.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung:

Geographische Koordinaten: 51°30’33.97″N, 7° 9’42.71″E

UTM-Koordinaten (Zone 32): 372441 m, 5708080 m

Zeche Königsgrube (Stadt Herne): www.herne.de