Rund um die Zeche Radbod in Hamm

Es ist ein einmaliges Bild, das die an der Straße aneinandergereihten drei Fördergerüste der Zeche Radbod und die gegenüberliegenden Maschinenhäuser abgeben. Die Gebäudeachse bildet die Mitte und das Denkmal des Bergbaus inmitten eines entstehenden Gewerbegebietes, das in Teilen zu kulturellen Zwecken genutzt wird. Am Eingang erinnert die Lore einer Grubenbahn an den historischen Hintergrund, denn das Gewerbegebiet befindet sich auf dem großen Gelände der ehemaligen Zeche Radbod in Hamm-Bockum-Hövel.

Die Zeche wurde gegen Anfang des 20. Jahrhunderts in Bockum-Hövel gegründet und begann im Jahre 1906 mit der Förderung von Kohle. Der etwas ungewöhnliche Name der Zeche stammt (vermutlich) vom friesischen Fürsten Radbod (679-719) ab. Sie prägte trotz vieler größerer und mittlerer Brand- und Explosionskatastrophen die wirtschaftlichen Verhältnisse des heutigen Vorortes von Hamm. Bereits in den jungen Jahren der Zeche ereignete sich eine schwere Schlagwetterexplosion mit 349 toten Bergleuten. Dieser Explosion folgte auf Radbod der erste ausschließliche Einsatz elektrischer Grubenlampen unter Tage im Ruhrgebiet. Am 31. Januar 1990 endete die Kohleförderung der Zeche. Auf den Tag genau ein Jahr später wurde sie offiziell geschlossen.

Während das Gelände der Zeche Radbod eine zunehmende Neunutzung erhält, war eine Zeitlang die Nutzung des unterirdischen Abbaugebietes durch ein neues Bergwerk südöstlich von Ascheberg gelegen, wobei der Schacht Radbod V als Wetterschacht erhalten bliebe, da dieser mit dem bereits existierenden Schacht Donar I über eine fünf Kilometer lange Strecke untertage verbunden ist.

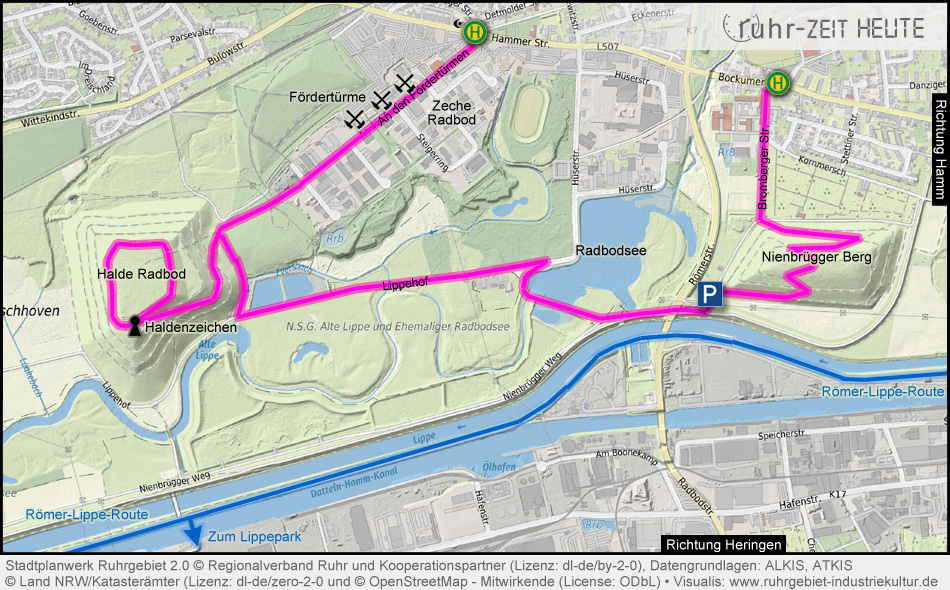

Teil dieses Beitrags sind die Zeche Radbod mit ihren charakteristischen Fördertürmen und den Maschinenhäusern, die große Halde Radbod samt Erweiterungshalde und der indirekt durch den Betrieb der Zeche entstandene (neuen) Radbodsee. In der folgenden Übersichtskarte sind die Zeche und die anderen Ziele dieser Dokumentation eingetragen. Mit der Maus oder dem Finger kann je nach Gerät interaktiv zwischen der historischen und der aktuellen Situation gewechselt werden.

Die pinkfarbene Linie markiert meinen Vorschlag für einen ca. 6 km langen Spaziergang, um alle diese Orte zu besuchen. Gekoppelt werden kann dieser mit einem Abstecher in den Lippepark, der auch Teil der Haldenfamilie Hamm ist. Der Spaziergang beginnt und endet jeweils an einer Bushaltestelle, kann aber auch als Rundweg durchgeführt werden. Dann ist noch ein weiterer Kilometer entlang der Hammer Straße hinzuzurechnen.

Informationen zum Besuch:

Das Gewerbegebiet Radbod und die Halde sind natürlich Tag und Nacht frei begehbar. Führungen zu den Fördertürmen und zur Maschinenhalle werden generell an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat um 14.00 Uhr angeboten. Treffpunkt sind die Informations-Stelen zwischen den beiden grauen Fördergerüsten I und II.

Auf diesen Internetseiten sind die Eintrittspreise kategorisiert. Die Kosten für den Eintritt für einen Erwachsenen für die Führung und Eintritt entsprechen der mittleren Kategorie €€ (zwischen 5,- Euro und 10,- Euro pro Person). Genaue Preise, Rabatte und Ermäßigungen sind der offiziellen Internetseite oder Aushängen zu entnehmen.

Anreise mit dem Auto:

Auf der A1 bis zur Ausfahrt 81 Hamm / Bergkamen. Aus Richtung Dortmund rechts, aus Richtung Bremen links abbiegen auf die Dortmunder Straße. An der nächsten Ampel links in die Straße Am Tiebaum (Kreisstraße K4), dort den Kanal, die Lippe und die Eisenbahn überqueren und im Kreisverkehr rechts auf die Hammer Straße abbiegen. Dem Verlauf folgen. In Bockum-Hövel an der Kreuzung An den Fördertürmen rechts abbiegen und am Rand parken.

Zieleingabe ins Navigationssystem: An den Fördertürmen in Hamm

Anreise mit Bus und Bahn:

Zunächst mit dem RRX, dem Fern- oder Nahverkehr nach Hamm (Westfalen). Vom Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz) mit Bussen der Linie 2 Richtung Bockum-Hövel oder Uhlenfeld, Linie 4 Richtung Barsener Straße oder Linie S10 Richtung In der Geist / Lünen bis Zeche Radbod. Eine Haltestelle zuvor zum Bereitmachen ist Bromberger Straße (Linie S10) bzw. Hüserstraße (Linie 2 / 4). Die Fahrtzeit beträgt etwa eine Viertelstunde je nach Linie.

Anreise mit dem Fahrrad / E-Bike:

Gleich vier thematische Radfernwege verlaufen in der Nähe der Zeche Radbod, der Halde und dem See vorbei und entlang der Lippe: die Römer-Lippe-Route, der Emscher-Park-Radweg, die LandesGartenSchau-Route und der Rundkurs Ruhrgebiet. Über sie lässt sich das Zechengelände erreichen.

Kartenmaterial / Literatur:

In den folgenden gedruckten Rad- und Wanderkarten und Tourenführern ist die Zeche Radbod bzw. die Region abgebildet: ADFC Regionalkarte radrevier.ruhr Ost* (1:50.000), BVA Radregion Münsterland, Kreis Warendorf* (1:50.000) sowie am Rande der ADFC Regionalkarte Münsterland* (1:75.000)

Diese thematisch passenden Bücher empfehle ich zur Vertiefung: Industrieland Nordrhein-Westfalen: Eine fotografische Reise durch die Industriegeschichte* und Ruhrgebiet – Abenteuer Reiseführer Michael Müller Verlag: 33 Stadtabenteuer zum Selbsterleben*

Quellen und weitere Informationen:

Geschichte zur Zeche: www.hamm.de

Industriedenkmalstiftung: www.industriedenkmal-stiftung.de

Kulturrevier Radbod: www.kulturrevier.de

Die Zeche Radbod I / II / V

Aus dem Zechengelände Radbod hat sich ein Gewerbe- und Industriegebiet entwickelt. Die 32 Meter hohen Fördergerüste der Schächte I und II sind samt Maschinenhalle und den besonderen Zwillings-Tandemfördermaschinen seit 1997 als Denkmal eingetragen. Ursprünglich besaßen die Schachthallen ein Stahlfachwerk mit Backstein-Gefach. Nach Sanierung der Fördergerüste wurden die Backsteine jedoch entfernt, sodass nur noch das Fachwerk übrig geblieben ist (die Steine sind eingelagert für den Fall, dass sie noch einmal gebraucht werden sollten). Erhalten ist auch das Fördergerüst über dem Schacht V.

Alle drei Fördergerüste bilden hintereinanderliegend das typische Bild der Zeche, wobei die Straße An den Fördertürmen zwischen Maschinenhallen und Fördertürmen unter den ehemalig hier verbindenden Förderseilen her läuft. Ringsherum entstehen bzw. entstanden neue Gebäudekomplexe von Firmen. Die Radwerkstatt im Norden wurde zum Kulturrevier Radbod. Die Straßennamen orientieren sich an der alten Nutzung und heißen Grubenlicht, Steigerring, Hauerwinkel oder Schwarzes Gold. Damit geben sie einen schönen Hinweis auf die alte Zeche.

Drei Fördergerüste als Wahrzeichen

Die folgenden Aufnahmen zeigen in verschiedenen Jahreszeiten einen Spaziergang über das Kulturrevier Radbod auf dem ehemaligen Zechengelände. Er ist in der oben dargestellten Karte mit der magentafarbenen Linie markiert. Dabei sind auch die ursprünglichen Schachthallen vor der Renovierung zu sehen. Die Lore mit der Aufschrift „Zeche Radbod“ befindet sich an der gleichnamigen Bushaltestelle und markiert somit den Beginn des Spaziergangs.

Heute präsentiert sich das Gelände etwas anders. Die beiden Fördertürme samt Schachthalle wurden sorgfältig saniert. Die Backsteine der Schachthallen sind allerdings seitdem verschwunden. Nur noch das sanierte Fachwerk-Gerüst trägt die Hallen. Der Bereich um die zwei Fördertürme I und II ist eine gepflegte Anlage mit Informationstafeln und Rastplatz geworden, die zu den offenen Führungen (siehe Absatz Öffnungszeiten und Eintrittspreise) zugänglich ist.

Die folgenden Bilder zeigen die Grünfläche mit Rastplatz während einer öffentlichen Führung, in diesem Falle am Tag des offenen Denkmals im Jahr 2017. Dieser Bereich ist nicht ständig frei zugänglich. Sie zeigen den derzeit aktuellen Zustand der renovierten Fördertürme und Schachthallen.

Die Maschinenhalle I

Besonders lohnenswert ist der Besuch der alten Maschinenhalle. Die von Schacht I (von der Halde gesehen ganz vorne) ist während einer Führung, am Denkmaltag oder zu anderen besonderen Anlässen zu besichtigen. Das Maschinenhaus hat ein neues Dach erhalten. Hat man das Treppenhaus und die etwas verwinkelten Flure überwunden, so steht man vor der Fördermaschine von 1907, die die Seile des Aufzugs angetrieben hat, der unter dem Fördergerüst in die Tiefe fuhr.

Die über 110 Jahre alte Maschine wurde restauriert, präsentiert sich allerdings trotzdem nicht in pieksauberer, musealer Hochglanzoptik. Es gibt Rost, Staub und Gebrauchsspuren. Schaltschränke stehen offen mit entfernten elektrischen Bauteilen. Manometer und Messgeräte haben gesplitterte Gläser. In der Halle blättern der Putz von der Wand und die Farbe von der Kranbahn. Hier und dort ist der Fußboden kaputt. In den Spinden fehlen Türen oder sie sind verbeult. Man spürt förmlich den Zahn der Zeit, der hier vorübergegangen ist. Technikfreunde werden begeistert sein und auch Fotografen sollten hier Unmengen von schönen Motiven finden.

Die folgenden Aufnahmen entstanden ebenfalls im Laufe des Tags des offenen Denkmals im September 2017. Die zweite Maschinenhalle wird voraussichtlich zukünftig ebenfalls zugänglich sein.

Die Hauptstraße der Zeche Radbod, An den Fördertürmen, die auch die drei Fördergerüste passiert, läuft als Achse in Form eines Fußgängerweges mit Bäumen rechts und links genau auf die große westliche Halde der Zeche Radbod zu, die sich als Tafelberg mit markanten Terrassen im Hang präsentiert. Von ihr bietet sich ein guter Blick auf das alte Zechengelände mit den hintereinanderliegenden Fördertürmen.

Die Bergehalde wird ausführlicher im Beitrag über die Haldenfamilie in Hamm beschrieben. Der Spaziergang wird im nächsten Abschnitt fortgesetzt.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten:

51°41’23.33″N, 7°46’05.86″E – Zugang zur Zeche Radbod

51°41’14.30″N, 7°45’47.12″E – Schacht I

51°41’16.10″N, 7°45’50.56″E – Schacht II

51°41’18.77″N, 7°45’55.92″E – Schacht V

51°40’59.26″N, 7°45’12.58″E – Halde Radbod

Die Koordinaten können in das Eingabefeld von beispielsweise GoogleEarth und OpenStreetMap kopiert werden.

UTM-Koordinaten (Zone 32):

414861 m, 5727257 m – Zugang zur Zeche Radbod

414496 m, 5726984 m – Schacht I

414563 m, 5727039 m – Schacht II

414667 m, 5727119 m – Schacht V

413825 m, 5726531 m – Halde Radbod

Nützliche Informationen zum Lesen der Koordinaten und Verwendung in GPS-Geräten bietet der Beitrag Anreise, GPS und Co.

Der Radbodsee – ein Bergsenkungsgewässer

Südlich von der Halde führt der Spaziergang auf langer Geraden in östlicher Richtung. Hier stoßen wir auf den Radbodsee. Den See gibt es an dieser Stelle noch gar nicht so lange.

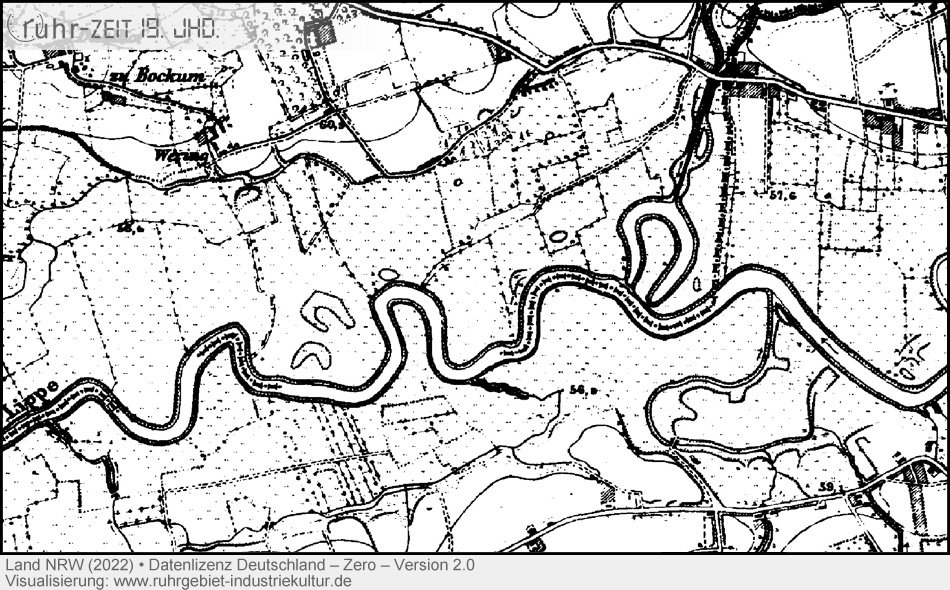

Bis zum Bau des Datteln-Hamm-Kanals floss die Lippe als stark mäandrierender Fluss durch Hamm. Sie bildete zahlreiche Windungen und Altarme. Von Bad Hamm bis Stockum verläuft die Lippe heute schnurgerade parallel zum 1914 eröffneten Kanal und ist meist nur durch einen Deich von ihm getrennt. Die zahlreichen Windungen wurden begradigt. An einigen Stellen sind Überreste von diesen Windungen als Auen oder Teiche erhalten.

Dort, wo der Bach Geinegge einen solchen speist, ist durch Bergsenkungen aufgrund der Abbautätigkeiten der benachbarten Zeche Radbod eine Hohlform entstanden, die sich mit Wasser gefüllt hat – und so hat sich in der Folgezeit der abflusslose Radbodsee gebildet.

Alter Radbodsee

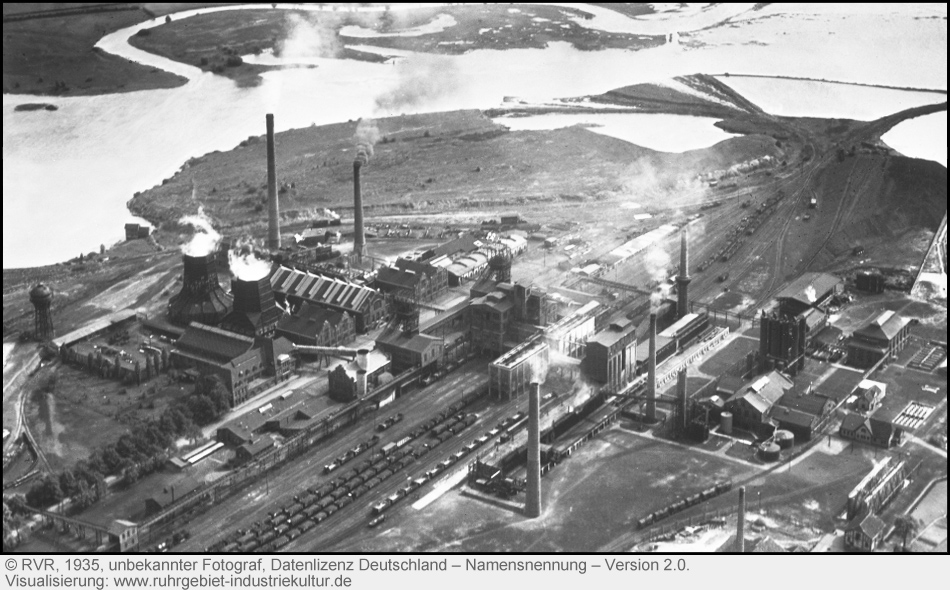

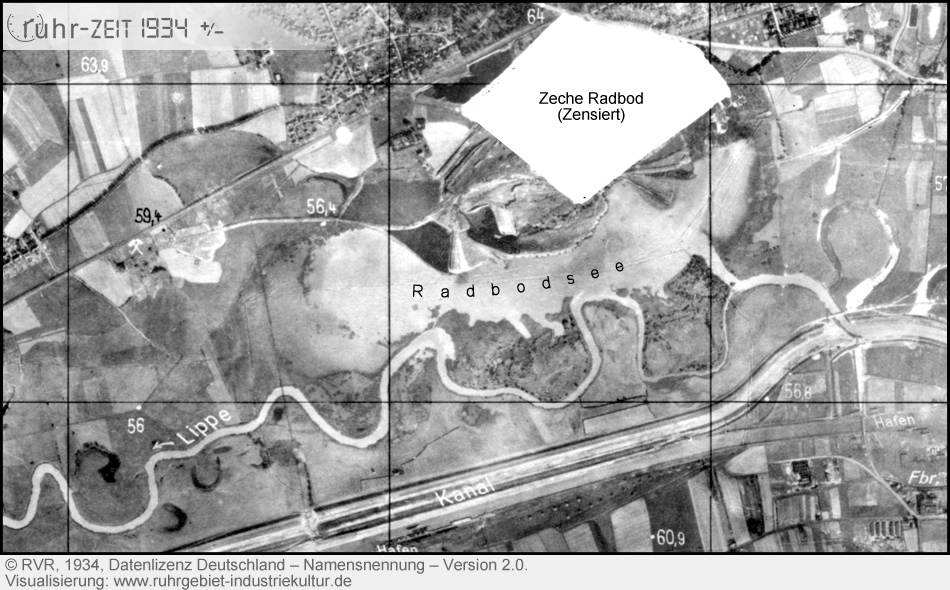

Allerdings gab es eine Zeit lang zunächst einen noch viel größeren See, der zum Zeitpunkt der Luftbildaufnahme aus der Schrägperspektive und weiter unten senkrecht von oben Mitte der 1930er Jahre fast 50 Hektar groß war und sich südlich der Zeche Radbod ausdehnte.

Er gibt dem Naturschutzgebiet (Alte Lippe und ehemaliger [sic!] Radbodsee) den Namen. Zeitweise diente das Gewässer als Reservoir für hochgepumptes Grubenwasser und Kühlwasserspeicher durch die Zeche Radbod – also vergleichbar mit dem Ewaldsee in Herten. Würden wir den heutigen Spaziergang zu der damaligen Zeit machen, hätten wir auf langen Strecken mindestens nasse Füße bekommen. Die im Luftbild fehlende Zeche wurde wie andere „kritische Infrastruktur“ sicherheitshalber in vielen Karten und Abbildungen der Landschaft aus dieser Zeit zensiert, also mit einer weißen Fläche belegt.

Bereits in den 1950er Jahren sind die größten Teile des Sees allerdings verschwunden und u. a. durch Bergematerial zugeschüttet worden. Die große Radbodhalde, die wir zuvor besucht haben, liegt zum Beispiel auf einem Teil des Sees.

Heutiger Radbodsee

Etwa zeitgleich mit dem Verschwinden des großen Sees ist ein neuer, kleinerer entstanden: Der heutige Radbodsee liegt östlich des ehemaligen großen Radbodsees. Mehrere Ufer der frühen mäandrierenden Lippe bilden heute an einigen Stellen die Ufer des Radbodsees. Eine alte „Insel“ inmitten eines Flussbogens westlich der Straße ist auch heute noch eine Halbinsel im See. Die Fläche variiert je nach Definition der Seefläche zwischen etwa 5 und 7 ha. Bedingt durch die Bergsenkung liegt der See mehrere Meter tiefer als die Lippe, wodurch ein natürlicher Abfluss blockiert ist und das Wasser nicht abfließen kann.

Normalerweise würde es nun so lange ansteigen, bis es irgendwo ablaufen könnte und vermutlich bis dahin weite Teile der Auenlandschaft überschwemmen. Ein Pumpwerk am Lippedeich sorgt für die Steuerung des Wasserpegels und die Vermeidung von Überschwemmungen, was einmal mehr ein Beispiel für den technischen Aufwand nach der Bergbauzeit und die sogenannten Ewigkeitskosten ist.

Der See gehört zum Naturschutzgebiet. Die Freizeitnutzung ist daher begrenzt. Von Wegen und Straßen am Süd- und Westufer lässt sich der See und die zahlreiche Vogelwelt beobachten. Schwimmen, Boot fahren oder ähnliche Wassersportarten sind nicht möglich. Unweit des Sees befindet sich ein Indoor-Freizeitzentrum.

Altarme und Übergang zum Lippepark

Südlich der Radbodhalde lassen sich die Lippe und der Kanal überqueren. Weiße Stahlbogenbrücken führen in den Lippepark, in dem ein weiteres Haldenzeichen steht. Wer möchte, kann in dieser Richtung eine Wanderung zu allen anderen Haldenzeichen der Haldenfamilie Hamm machen.

Wir setzen den Spaziergang fort, queren die Römerstraße und erreichen einen wieteren Berg. Es ist Zeit für das nächste Gipfel-Erlebnis auf dieser Tour.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten: 51°41’02.30″N, 7°46’29.88″E – Radbodsee

UTM-Koordinaten (Zone 32): 415311 m, 5726600 m – Radbodsee

Der Nienbrügger Berg

Halde Radbod Ost-Erweiterung • Deponie Römerstraße

Am Ufer der Lippe liegt zwischen Kleingartensiedlung, Römerstraße und Altarmen des Flusses die Boden- und Bauschuttdeponie Römerstraße. Auch als Deponie Bromberger Straße nach der nördlichen Zufahrt bezeichnet, geht diese Kippe auf eine Bergehalde der Zeche Radbod zurück, genauer gesagt auf eine Erweiterungsfläche der bestehenden Radbod-Halde und ist damit eine Art Kombinationsdeponie. Heute ist der Hügel auch als Nienbrügger Berg bekannt und geht dabei auf eine im 13. Jahrhundert zerstörte Burg an dieser Stelle ein.

Von der Bromberger Straße und von der Hauptzufahrt neben der Lippebrücke Römerstraße führen Wege auf die öffentlich zugängliche Halde und Mülldeponie. Heute hat das gesamte Landschaftsbauwerk mit einer trapezförmigen Grundform eine Fläche von 13,5 ha. Der höchste Punkt liegt auf 86 m über dem Meeresspiegel und rund 29 Meter über der Umgebung. Je nach Jahreszeit präsentiert sich der Berg in einem gelben Blütenmeer von Wildblumen.

Der Blick reicht auf die Innenstadt Hamms, vor deren Kulisse sich auch in den Bahnhof einfahrende Züge beobachten lassen können. Direkt unterhalb liegt außerdem der Stadthafen von Hamm mit Verladekränen und Silos. Die Wege verlaufen hauptsächlich auf den terrassierten und bewachsenen Höhenschichten an den Hängen um das Landschaftsbauwerk. Das Gipfelplateau wird dabei durch vergleichsweise wenige Wege durchkreuzt.

Verlassen wir die Halde auf der Nordwestseite, so gelangen wir auf die Bromberger Straße. Hier befinden sich auch einige Informationstafeln zum Berg. Auf der Hammer Straße gelangen wir zurück zum Ausgangspunkt.

Koordinaten für GPS-Geräte und zur Tourenplanung

Geographische Koordinaten: 51°41’00.87″N, 7°47’01.24″E – Halde Radbod Ost Erweiterung

UTM-Koordinaten (Zone 32): 415912 m, 5726545 m – Halde Radbod Ost Erweiterung